Hervey Rivera / @herveyrivera

La sucesión presidencial –el proceso de transmisión del Poder Ejecutivo federal– fue, es y será uno de los sucesos políticos, casi ritualístico, que más ha concitado reflexiones en la historia contemporánea de México.

En el siglo pasado, con un régimen autoritario en un sistema de partido hegemónico, la sucesión era el máximo acto del presidente, como una prerrogativa exclusiva a su investidura, extralegal, que la clase política y periodistas seguían paso a paso.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) encontró una “fórmula”, en el sentido que Gaetano Mosca planteó, para la organización y traspaso del poder, por métodos no violentos: el Ejecutivo tendría la preeminencia de elegir a un sucesor que permitiera la estabilidad y continuidad del régimen por el que ese mandatario también había sido ungido.

Los valores y métodos democráticos, dispuestos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, eran principios de jure: se invocaban sólo en el discurso, porque de facto se encontraban limitados.

Una parte de estas reflexiones la encontramos en los siguientes textos que, desde una postura personal, son indispensables para entender uno de los sucesos que caracteriza la vida política en el país:

1

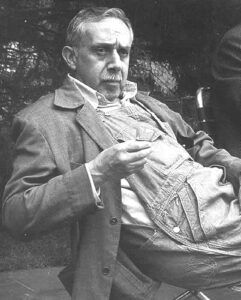

La sucesión presidencial en 1910 de Francisco I. Madero. En 1908 un rico hacendado y político coahuilense, con estudios en Europa y los Estados Unidos, publicó este libro a la edad de 35 años, en el que elabora un análisis sobre la política en México con un avejentado Porfirio Díaz en el poder.

Acepta otra reelección del oaxaqueño, con elecciones justas y libres y propone la creación de la vicepresidencia. Los historiadores han señalado que el texto fue un mensaje al presidente para que considerara a Madero como su candidato a vicepresidente.

El texto fue difundido entre los políticos y periodistas de la época y fue parte de una serie de acciones del coahuilense para incidir en la política, como la fundación del Partido Nacional Antirreeleccionista, la gira por todo el país para la búsqueda de adeptos, su exilio, la participación en elecciones y su triunfo en las votaciones presidenciales en 1911.

2

La sucesión presidencial de Daniel Cosío Villegas. El economista, historiador, sociólogo, politólogo, ensayista y periodista (participó como articulista en diversos medios) estudió en los Estados Unidos y Francia, fue uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Fundó El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica.

Este trabajo culminó una trilogía antecedida por El sistema político mexicano (1972) y El estilo personal de gobernar (1974). Cosío Villegas publicó el tercer texto en 1975 con un enfoque histórico donde analiza las sucesiones de 1939 a 1975, centrado en los personajes, en las fechas, con una prosa sencilla en la que encontramos los términos “tapadismo”, cargada” y define al gobierno de México como una “monarquía sexenal”.

3

La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México de Jorge G. Castañeda. Político, académico y periodista (como Cosío Villegas, es comentarista en periódicos, radio y televisión) tiene estudios en los Estados Unidos y Francia. Es autor de diversos libros sobre política mexicana e internacional.

El libro fue publicado en 1999 y recopila las entrevistas a los expresidentes Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), José López Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), así como algunos de los finalistas en cada sucesión.