Mario Galeana

Fotos: Miguel Medina Jaen

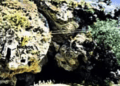

Los pueblos olmecas las usaron como habitaciones y tumbas hace 3 mil 500 años. Los pueblos chichimecas las convirtieron en lugares ceremoniales y en sistemas de irrigación hace menos de mil años. Los ingenieros españoles las perfeccionaron como galerías filtrantes hace más de 400 años. Y, a principios del siglo XXI, todavía se utilizaban como centros de festividades religiosas. Hoy, sin embargo, son el lugar en el que cada día se vierten desechos de ciudades enteras.

Se trata del sistema de cuevas que se extiende sobre Cuautinchan, Tepeaca y Acatzingo, toda una región caracterizada por la actividad volcánica.

Las cuevas tuvieron un uso económico, social y religioso entre el año 1500 antes de Cristo hasta el año 2000 de nuestra era, según constata una investigación de Miguel Medina Jaen, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El investigador advirtió que la urbanización y el mal uso de residuos por parte de los centros urbanos de la zona han derivado en el saqueo y la contaminación de estas cuevas en las que llegaron a localizarse piezas de cerámica, máscaras y otros objetos de culturas prehispánicas.

“Habría que reflexionar en la riqueza histórica y en que tanto patrimonio que se había conservado por siglos, en cosa de unas décadas se está perdiendo”, señaló en una conferencia realizada como parte del Seminario de Investigación del Centro INAH Puebla.

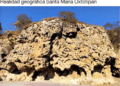

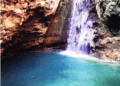

Toda la región está formada como si fuera una especie de cordillera cuyo material son las rocas calizas y travertinos, como se le llama a la degradación de la misma piedra a consecuencia de la actividad de volcanes como la Malinche.

Esta combinación dio origen a una serie de escalones con zonas subterráneas en donde afloran riachuelos, escurrimientos y otras cavidades de tipo hidrológico, las cuales a su vez permitieron el afloramiento de distintos sitios arqueológicos por toda la región.

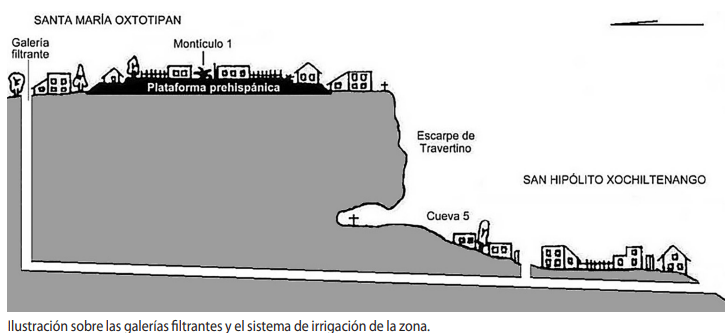

El arqueólogo abundó especialmente en dos de las cuevas o abrigos rocosos que tuvieron un uso ceremonial y económico importante: la Barranca del Águila, en la comunidad de San Hipólito Xochiltenango, y un abrigo rocoso en la comunidad de Santa María Oxtotipan, ambas en el municipio de Tepeaca.

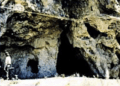

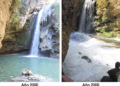

La Barranca del Águila era una formación cruzada por un afluente esmerilado; en su punta, había nichos y escalinatas labradas para descender a las distintas cuevas que se localizan en ella, una arquitectura que se atribuye a los pueblos olmecas que habitaron en el periodo preclásico, en el año 1500 antes de Cristo.

Las cuevas eran lugares sagrados para aquellos pueblos. No sólo se convirtieron en sus primeros lugares para dormir, sino también en los primeros sitios para dormir eternamente: en toda la Barranca del Águila se han localizado 70 nichos que pudieron haber sido utilizados como sepulturas.

Las cuevas también eran utilizadas en otras regiones como sitios astronómicos, como bodegas y, sobre todo, eran vistos como el punto de encuentro entre dos mundos.

“Las cuevas eran lugares sagrados para llevar a cabo peticiones de nacimiento, de ofrenda o de fertilidad. Las pirámides fueron, de hecho, una forma de emular a las montañas, e incluso algunas pirámides eran construidas sobre cuevas artificiales”, abundó Medina Jaen.

Se sabe que entre el año 900 y 1100 después de Cristo, el Popocatépetl tuvo una erupción de tipo explosivo que provocó el desplazamiento de muchos pueblos del Altiplano de México. Uno de esos pueblos fue el de los toltecas chichimecas, que llegaron a Cholula y se convirtieron en esclavos del poderío de los olmecas-xicallanca, según la narración del arqueólogo.

Pero, en menos de medio siglo, los chichimecas se rebelaron y se hicieron del poder con distintas alianzas que consolidaron los señoríos de Tepeaca, Acatzingo y Cuautinchan, gracias a un austero sistema de irrigación que diseñaron, mediante el aprovechamiento del escurrimiento natural de agua por la región.

Con la Conquista de México, los franciscanos ampliaron el sistema y construyeron galerías filtrantes por debajo de la tierra, con 35 kilómetros de longitud y una altura de 20 metros del piso al techo.

“En sequía era muy poca el agua y había una clara necesidad al haber sobrexplotado el sistema de haciendas: si tienes mucha mano de obra, mucha tierra y poca agua, pones a mucha gente a abrir socavones”, explicó.

En los años 90 del siglo pasado se hicieron excavaciones en las que se encontraron vasijas del periodo preclásico, fosas que tenían un corte específico de diseño y en el cerro Tepoxcolula, en el municipio de Tepeaca, también se localizó una máscara ceremonial del mismo periodo.

Pero, por lo demás, las cuevas llevan décadas siendo saqueadas, según Medina Jaen.

“Se dice que, en los años 40, un cura de Tepeaca se dedicó a vaciarlas completas por las ofrendas. Después otro sacerdote, Ezequiel Ruiz, llevó algunas cosas a la Casa del Alfeñique, y de ahí las entregaron al INAH Puebla. Pero yo le pregunté en su tiempo a Eduardo Merlo (exdirector del centro regional) y me dijo que por ahí debían estar. Pero están perdidas. Habría que pedirle a alguien que me ayude a encontrarlas”, aseguró.

Advierten sobre olvido y contaminación

Cuando el arqueólogo comenzó a hacer su investigación, a principios del 2000, se sorprendió al descubrir que las comunidades cercanas seguían utilizando algunas de estas cuevas con fines ceremoniales y religiosos.

Durante la Navidad, en la comunidad de Santa María Oxtotipan se colocan cuatro nacimientos en donde el niño Dios es vestido de cuatro colores distintos, uno por cada barrio de la localidad: blanco, amarillo, rojo y azul. Paradójicamente, eran cuatro también los tlatoques (nobles) que sostenían el mundo en la cosmovisión de los pueblos prehispánicos.

Durante Semana Santa, la crucifixión de Jesús también se hacía en el escape de travertino de la comunidad. Mientras que los días 3 de mayo y 24 de junio se realizaban ceremonias dentro de la lluvia para pedir la caída de agua suficiente a fin de garantizar la cosecha en los campos.

“Lo interesante es cómo se mantiene esta forma de sincretismo religioso, que mucho tiene que ver con la idea de nacimiento y de cómo ingresan los muertos a la tierra para llevar a cabo este proceso de renovación”, ilustró Medina Jaen.

Hace unos años, el arqueólogo visitó la región para constatar que las cuevas –y su legado histórico– se encuentran en peligro.

Han sido vandalizadas.

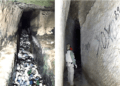

El afluente de la Barranca del Águila está contaminado, las galerías filtrantes son depósitos en donde incluso se han localizado cuerpos arrojados por el crimen organizado y, por si fuera poco, se han construido casas encima de las mismas grietas de estos acueductos subterráneos.

Para resarcir el daño, el arqueólogo Miguel Medina Jaen considera que deberían ser consideradas monumentos históricos por el gobierno federal.

“Por el tiempo de trabajo que han tenido, por la época de la que datan, deberían ser rescatados como monumentos. Lo que podía verse ahí era fabuloso e, incluso, si se hiciera un piso impermeable podría retener o canalizar el agua a través de lo que ya existe”, concluyó.