Por: Mario Galeana

En su vocación más inmediata, el cine está hecho para ser visto. Pero la experiencia total del cine engloba la corporeidad del ser humano: el cine está hecho para verse, tanto como para leerse, escucharse, sentirse y pensarse.

Esta conclusión es resultado de más de una década de trabajo del colectivo Cine para imaginar, un proyecto que surgió en Puebla bajo la idea de hacer accesibles varias películas y cortometrajes mexicanos para personas con discapacidad visual.

Desde entonces, el proyecto ha expandido sus horizontes. Ahora no sólo adapta películas, sino que ha construido todo un circuito nacional de exhibiciones de cine, además de un taller de creación audiovisual que incluye la participación de personas con discapacidades sensoriales en los procesos de creación artística.

Cine para imaginar surgió en 2010, por iniciativa de Jorge Lanzagorta y de otros estudiantes de distintas universidades, como Dana Albícker Mendiola, quien era fotógrafa desde la preparatoria.

Jorge era estudiante de Comunicación de la Ibero Puebla y, desde su adolescencia, cuando adquirió discapacidad visual, comenzó a aprender sobre los procesos de accesibilidad para personas ciegas.

Es decir que el proyecto, que originalmente era solo una tesis para adaptar 10 cortometrajes mexicanos, reunió a distintas personas interesadas en la accesibilidad, el cine y el arte.

El éxito de esta iniciativa estudiantil fue tal que sus cortometrajes fueron incluidos en el Festival de Cine de Puebla ese mismo año, en 2010, y la asistencia del público arrasó en cada sala de exhibición.

“Como sabíamos que sería pura audiodescripción, no sé cómo se nos ocurrió, pero hicimos unos lentes de cartón que las personas tenían que ponerse al entrar a la sala. Entonces todas vivían la experiencia de la accesibilidad. No era ponerlos en los zapatos de los ciegos, sino entender cómo funcionaba la audiodescripción en el mundo del cine”, explica en entrevista Dana Albícker.

UN CINE PARA TODAS Y TODOS

Con el paso del tiempo, los integrantes descubrieron que su proyecto era inédito en el país. Había procesos de adaptación en España, Estados Unidos, Cuba o Argentina, pero en México esta iniciativa abría brecha por primera vez.

Así aprendieron modelos de gestión de películas y de la producción que implica su accesibilidad: escribir un guion, buscar locutores, editores de video y de audio, y ensayar una y otra vez hasta que la película pudiera ser vista, oída o sentida por todas las personas.

Estos procesos, a decir de Dana Albícker, siempre han sido horizontales y han incluido a personas ciegas y sordas que colaboran en la escritura y edición del guion.

Estos procesos, a decir de Dana Albícker, siempre han sido horizontales y han incluido a personas ciegas y sordas que colaboran en la escritura y edición del guion.

“Empezaron a llegar muchas personas ciegas que eran amigas de Jorge (Lanzagorta) y que formaban parte de todos los procesos. Eso es muy importante, porque generamos un trabajo colaborativo con ellas y con ellos, y siempre hay una persona ciega que va guiando la producción”, abunda.

En la actualidad, Cine para imaginar realiza ambos procesos. Y su proyecto ha sido tan abrazado entre tantas comunidades que ha conseguido realizar talleres y exhibiciones en más de una docena de ciudades y festivales de cine del país.

El año pasado, la función inaugural del Festival de Cine de Barrio de Ciudad de México fue Titixe, de Tania Hernández Velasco, una película documental para la cual se escribió un guion colaborativo entre 15 personas con el propósito de que fuera accesible para personas ciegas y sordas.

“Es importante la socialización y la adaptación del arte, porque las personas toman ese derecho que les corresponde, el derecho a disfrutar y gozar y tener opiniones sobre ello. No sólo hablo del entretenimiento, sino de películas que sean políticamente retadoras. Es decir, el derecho a acceder a otras formas de pensamiento que también son diversas”, explica Dana Albícker.

UN CAMBIO EN EL CINE

UN CAMBIO EN EL CINE

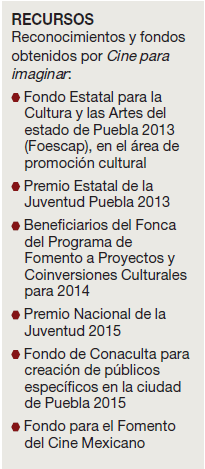

Tras 12 años en el proyecto, Dana Albícker reconoce que las redes de apoyo en el país y los fondos gubernamentales han hecho posible la vigencia de Cine para imaginar.

Cada uno de los integrantes del proyecto tuvo, a lo largo de todo este tiempo, distintas motivaciones para seguir siendo parte de éste.

Para Jorge Lanzagorta era su vida: la falta de accesibilidad en el arte era algo que quería cambiar tanto para él como para el resto de las personas que conocía y que no conocía.

Para Dana, era la posibilidad de dar un giro a la normalidad de la mirada de su trabajo fotográfico. Comenzó a pensar en la sensorialidad que existía más allá de la imagen, y cómo el trabajo de las personas ciegas florecía en medio de esas grietas.

Y, para el resto, era la posibilidad de entender su entorno, el mundo en el que vivían.

“Nosotros comenzamos a notar que a las funciones no iban sólo las personas ciegas, sino también sus familias. Comenzamos a entender que la discapacidad implica relaciones mucho más amplias, en el sentido de la movilidad –porque muchas personas ciegas no se pueden mover solas por ciertos espacios–. Y el cine tenía esta función de ampliar y expandir estas relaciones”, explica.

En este tiempo, Cine para imaginar ha visto algunos de los avances para conseguir la accesibilidad en el cine. Las plataformas de streaming como Netflix o Apple Tv, por ejemplo, incluyen audiodescripción y subtítulos en todo su catálogo.

Aunque en México todavía no existe una ley que haga obligatoria la audiodescripción o la mediación en lengua de señas, algunas convocatorias de organismos públicos, como el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), ya incluyen estas disposiciones en sus proyectos de producción.

“A nosotros no nos gusta hablar de inclusión como proceso oficial, o como la eterna promesa de las instituciones, sino que hablamos de accesibilidad y de expansión, un término que aprendimos de Lorenzo Morales, un amigo chileno, que nos hizo pensar que hablar de inclusión es dar por sentado que algo está excluido. La expansión, en cambio, habla de cómo hacernos cargo de la diversidad”, ilustra Dana Albícker.

“En realidad no es un negocio; Cine para imaginar se ha mantenido a través de procesos horizontales. De pronto buscamos trabajos o nos metemos a otros proyectos, porque ha habido años difíciles. Recibimos los apoyos para los guiones y para poder grabar, y nunca hemos cobrado por las exhibiciones. Así ha funcionado siempre”.