Mario Galeana

Fotos: Gobierno del Estado de Puebla

Ninguno de ellos había nacido cuando él pisó Atlixco por primera vez y, sin embargo, pueden describir lo que hizo durante esos años como si lo hubieran visto con sus propios ojos.

“Él sembró estas fiestas la noche del 20 de diciembre de 1965 en la escalera ancha de Atlixco”, dice Maribel Reyes Cabrera, de 56 años. “Cuando fue la guerra de Vietnam, su familia quiso protegerlo y lo envió lejos, pero se perdió en un viaje de carretera y terminó aquí”, dice Anselmo Negrete Pérez, de 43. “Si esta fiesta ha perdurado tantos años, ha sido por él”, dice César Jerónimo Jiménez, de 35.

La fiesta lleva por nombre Huey Atlixcáyotl, el festival regional de Atlixco que reúne 17 danzas de 16 municipios de Puebla y que desde hace más de 20 años es considerado Patrimonio Cultural del Estado de Puebla.

Y el hombre se llama Raymond Harvy Estage Noel, aunque en estas tierras todos lo conocen como Cayuqui.

Su historia se conoce a retazos. Nació en Estados Unidos, llegó a México a los 53 años y sigue viviendo aquí a sus 89. Es pintor, etnólogo y aventurero. Ha dicho que llegó de aventón a Guatemala y después a un pueblo en el Río de la Pasión, al que navegó en un cayuco –una balsa sencilla de fondo plano–. Al querer venderla a los indígenas, ellos entendieron que su nombre era Cayuqui. Y desde entonces es Cayuqui.

Quienes lo conocieron en los años 90, cuando ya llevaba tres décadas fincado en Atlixco, dicen que primero llegó a Bolivia y que después, en su viaje a México, un coche le dio aventón hasta Atlixco, donde se quedó por su clima.

“Antes de los años 60, el presidente municipal solía invitar a danzantes de Oaxaca, con los cuales Cayuqui ya trabajaba”, narra Anselmo Negrete, que lo conoce desde hace más de 20 años. “Pero en 1965, los danzantes no pudieron venir y Cayuqui, que ya venía trabajando en el rescate de las danzas de Atlixco, organizó un festival para que se presentaran”.

EL RESCATE DE LOS BAILES DE ATLIXCO

Esa noche, la del 20 de diciembre de 1965, Cayuqui reunió a un grupo de danzantes de entre sesenta y ochenta años que presentaron la danza de Axocopan, el baile de la gente humilde que habitaba las faldas del volcán.

El baile se realizaba originalmente durante los velorios de los niños, con el propósito de que el alma del infante pudiera trascender a la eternidad.

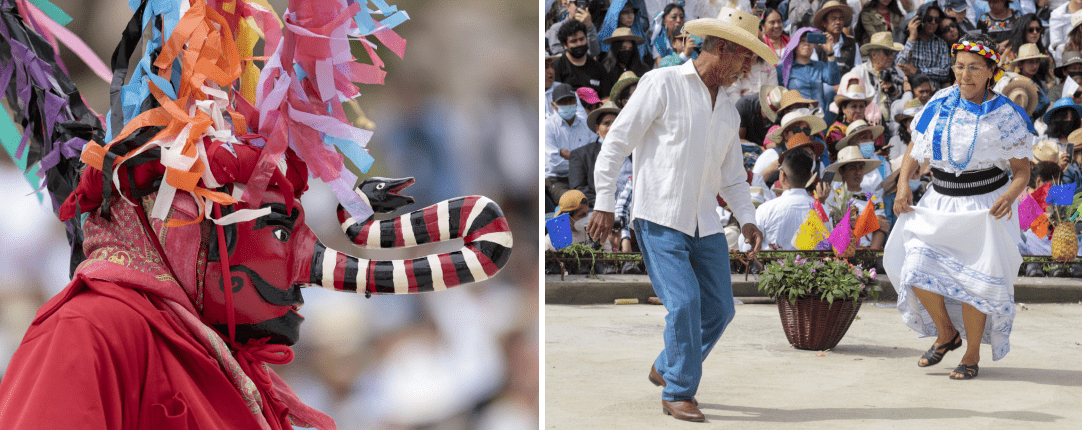

Durante esos años también existía otro baile tradicional representado por personas de clases sociales antagónicas: la danza de los charros, danza de la china atlixqueña o baile del calabazo, como se le conoce, era una tradición de los ricos hacendados que, vestidos de charro y finos sombreros de pelo de conejo, se reunían en bailes de salón, junto a mujeres con trajes típicos similares a los de la China Poblana.

Ese baile también era interpretados por Los Placeros, como se conocía a la gente que trabajaba como peones en las haciendas de los ricos.

“Nos preguntan por qué bailamos vals o baile de salón”, dice Isaac, de 20 años, vestido de placero. “Pero es porque la gente del pueblo veía a la gente rica bailar estas rondas, estos vals, y ellos los imitaron pero con su propia esencia, a su modo”.

Durante la edición 2022 del Huey Atlixcáyotl no hubo charros; los hombres bailaron el convite vestidos como humildes placeros, algo que no ocurría desde hace muchos años.

El traje del placero inicia con un sombrero de mimbre estilo zapatista, camisa y calzón de manta con pliegues, huaraches de piel de tipo araña y pequeños carrizos en los que reparten mezcal en medio de la fiesta.

El traje de las chinas atlixquenses empieza con una pesada canasta de mimbre que sostienen en la cabeza y en la que llevan frutas y dulces; una blusa blanca con detalles bordados y una falda colorida de seis holanes.

EL COMIENZO DEL HUEY ATLIXCÁYOTL

En aquel primer baile realizado en 1965, Raymond Harvy Estage Noel invitó también a una pareja del pueblo de Acatlán de Osorio, que bailó el Palomo Acateco en compañía de un conjunto de cuerdas e instrumentos de viento conocidos como la chichipelada.

Pero, en los siguientes años, convocó a otros pueblos de la región a presentarse en Atlixco para realizar una gran celebración.

Así nació el espíritu del Huey Atlixcáyotl.

Maribel Reyes Cabrera, quien es danzante desde los 18 años, recuerda que Cayuqui visitó a muchos comerciantes del mercado de Atlixco, entre ellos sus padres, para que cooperaran con el recibimiento de los danzantes de los pueblos. Se reunía comida, frutas y mucho café.

“Cayuqui convirtió esta fiesta en una comunidad, había muchísima cooperación entre todos. Creó que, en ese tiempo, a todos les conmovió mucho que un señor que no era de aquí, nos enseñó a todos las tradiciones de aquí.

Muy adorado, ese señor”, dice. Este domingo 25 de septiembre, bajo un sol plomizo que a ratos velan las nubes, los danzantes de Atlixco tienen un día de puro trajín. La celebración comienza en la explanada principal del cerro de San Miguel, un mirador desde el cual puede observarse todo Atlixco y el resto del valle hasta los volcanes.

Después, bajan hacia la plancha del Zócalo de Atlixco, en medio de callejuelas atestadas por comerciantes que ofertan artesanías, ropa, juguetes, comida, cerveza, zapatos y figuritas de acción, y allí realizan una segunda presentación.

Hace unos años, en un artículo de divulgación, Cayuqui explicó que se eligió el cerro de San Miguel para el Huey Atlixcáyotl porque la tradición oral menciona la existencia de un teocalli indígena dedicado a Ehécatl Quetzalcóatl, el dios del viento.

El etnólogo sostiene que, como ocurrió en muchas otras regiones de México, como Cholula, los españoles impusieron sobre ese templo una iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, que, como Quetzalcóatl, llevaba plumas.

Si el Huey Atlixcáyotl se realiza cada domingo de septiembre desde hace más de cincuenta años es porque, según Cayuqui, ese es el mes en el que “soplan los primeros vientos del invierno” y se prepara la llegada de los dioses aztecas.

EL FUTURO DEL FESTIVAL

En 1999, cuando tenía 12, César Jerónimo Jiménez participó por primera vez en un Huey Atlixcáyotl. Lo hizo en el Tepochihuitl, un baile en el que participaban solo niños. Pero esa tradición se ha dejado a un lado desde hace unos años.

“Participaban niños que iban desde preescolar hasta la primaria; niños que bailaban en el cerro de San Miguel junto a todos. Pero se ha dejado de hacer porque, con cada gobierno, a algunos les interesa y a otros no”, dice.

Eso evidencia que, aún con los 57 años de vida que tiene el Huey Atlixcáyotl, la tradición puede volverse frágil.

Hace unos días, Cayuqui dijo a La Jornada de Oriente que, cuando llegue su muerte, nadie heredará la batuta del festival. Sólo el pueblo de Atlixco.

“Es su fiesta. La fiesta de ellos y de las comunidades del estado. Es decir, no solo del municipio. Pero sobre todo la gente de aquí debe mantener su identidad atlixqueña o de atlixquense, como prefiero decirlo”.

Anselmo Negrete, que llegó a los 20 al grupo de Cayuqui y ya nunca se separó de él, cree que la mejor forma de honrar la vida de este etnólogo norteamericano será seguir preservando y difundiendo las danzas que rescató,

“Hay aquí un pequeño conflicto, una mezcla entre la tradición y el folclor. Los folcloristas tratan de imprimirle su técnica, de hacerlo espectacular. Pero la tradición debe regir esta celebración. Todo tiene un porqué, una historia. Y aunque lleguemos a pelear entre unos y otros, hay condiciones para que esto dure sesenta años más”.

Baile de chinas y charros

Atlixco

En representación de la región de los valles centrales de Atlixco, la china atlixquense y el charro son los danzantes. Ella con una blusa con olanes con brocados y técnica similar al encrujado. El traje del charro lleva una camisa fijada sin botones, con sombrero, morral y una botella adornada; este año fue sustituido por el traje de los placeros.

Ceremonia indígena

Pantepec

Región Huasteca

Se trata de un ritual de agradecimiento en el que se colocan flores y comida sobre una mesa, al tiempo que una curandera ora como una forma de agradecer a los espíritus por la buena cosecha y los favores.

Baile de Xochitotoli

Zautla

Región Llanos

Se le conoce también como el Son del Pavo, que celebra en honor a la virgen de Guadalupe, acompañada por juegos pirotécnicos, bailes populares, misas y bandas de música

Boda ancestral indígena

Nealtican

Región Volcanes

La referencia de este baile es la leyenda de los volcanes, representando la boda del Popocatépetl e Iztazihuatl, en el que se aborda el uso del náhuatl en la práctica comunitaria y los problemas de enseñanza en ella.

Danza de huehuentones

Tlacotepec de Porfirio Díaz

Región Sierra Negra

Son conocidos como almas viejas, se hacen acompañar por músicos y oran al marchar para “recoger” a las almas de los difuntos, a cambio reciben como ofrenda comida y bebida. Destacan sus máscaras sin facciones definidas, pues representan al mundo de los vivos.

Fandango Santa Lucero

Cosamaloapan

Región Tentzo

La bailan las y los trabajadores de las haciendas, conocidos como gañanes, para lo que utilizan el tlaxcalteco, el panadero, el gallito, el zopilote y el guajolote.

Danza de Toriteros

San Marco Tlacoyalco

Región Nguíua Popolaca

Se trata de una danza ancestral, encabezada por un personaje que representa al diablo como el mal que aquejaba a la población, otro personaje representa el bien, que buscaba curar los males, un tercer personaje representa la música con un pequeño órgano, con el que busca el equilibrio entre el bien y el mal.

Danza de tajoneros

Ixtepec

Totonacapan

Se realiza en honor al maíz y a las deidades y usa como símbolos un pájaro carpintero y el tejón, en el que se agradece por la abundancia de la cosecha y carne para subsistir.

Danza de los colorados

Chichiquila

Citlaltepetl

Se hace en honor a la virgen del Rosario y consiste en usar cascabeles de cobre, máscaras y tiras de colores.

Los de máscara blanca ayuda a los santiagos, quienes guía a los ángeles, para el combate contra el viejo y sus huestes con máscara roja, que simbolizan el mal.

Jarabe Colexero

Zinacatepec

Región Cañada

Participan mujeres que representan a las cocineras de Colexo, invitadas a bailar al término de las bodas, con el fin de evitar defectos en los hijos de los recién casados. Durante la danza comparten colexo, un platillo típico de la zona, hecho de carne de chivo, col, garbanzo, chile y azafrán.

Baile de la Flor

Acatlán de Osorio

Región Mixteca

Se conoce como fandango Acateco. Los danzantes bailan sones como “El palomo y la palomita”, en que se dicen versos, sobre todo en ceremonias nupciales. Se dedica a los recién casados un ritual de purificación en el que piden por la fertilidad, salud y bendición, para el que se cuelgan un guajolote en el cuello.

Danza de Tecuanes

Izúcar de Matamoros

Región Tierra Caliente

Participan ocho figuras, quienes narran la unión de los caciques Lucas y Moranchi, quienes guían a sus familias para cazar al jaguar, acompañado por el diablo, su compañera la muerte. Un perro como carnada, un chivo, un burro y un toro, como daños a las familias.

Danza de Indias

Guadalupanas

Cholula

Región Valle Centrales

Se compone de siete cantos en honor a La virgen de Guadalupe, como las vendedoras, la despedida y la danza de indias guadalupanas, con instrumentos de cuerdas.

Danza de los Paxtles

Chignautla

Sierra Norte

Con paxtles, rebosos, sombreros, animales y canastas, los danzantes con 12 sones interpretados por instrumentos de cuerdas, para pedir por la abundancia de las cosechas.

Danza de Voladores

Cuetzalan

Invitada

Rinden culto al sol para pedir abundancia. Los danzantes utilizan una camisa blanca con una tela en media luna con flecos decorados por lentejuelas, flores, chakira, un calzón rojo sobre blanco y un delantal decorado.

Danza de Negritos

Xicotepec de Juárez

Invitada

La danza hace referencia a la historia de cuando los españoles tenían a su servicio a indios totonacos y negros de África, y cómo se unieron para matar a una víbora que los quería atacar, por lo cual bailan en círculo con el ritmo de 42 sones.

Danza de los Basarios

Estado invitado:

Tlaxcala

Es un baile que surgió en el Porfiriato, con 42 sones acompañadas de música de violín, guitarrón y vihuela. Tiene un sentido religioso y sus danzantes suelen utilizar camisas vaqueras, sombrero texano, pantalón vaquero, zapato y espuela.