La opinión técnica de Conagua sobre la formación del socavón en Juan C. Bonilla descarta la sobreexplotación del acuífero.

Atribuye la oquedad en el suelo al proceso natural de disolución de rocas calcáreas que generó cavernas –o colinas– que se colapsaron.

Afirma Conagua, en un comunicado difundido ayer en Twitter, que “en la zona del socavón, el agua subterránea tiene mayor temperatura que en el resto del acuífero, lo que sugiere el ascenso de las aguas profundas hacia el acuífero superior”.

Al hacer una verificación en el acuífero, se observó incluso mayor nivel de líquido que el registrado en mediciones anteriores, agrega el documento.

Por ello, sostiene Conagua, “no existe evidencia de abatimiento del acuífero; es decir, no existen elementos para establecer una relación causal del fenómeno de hundimiento a partir del proceso de variación de niveles del acuífero”.

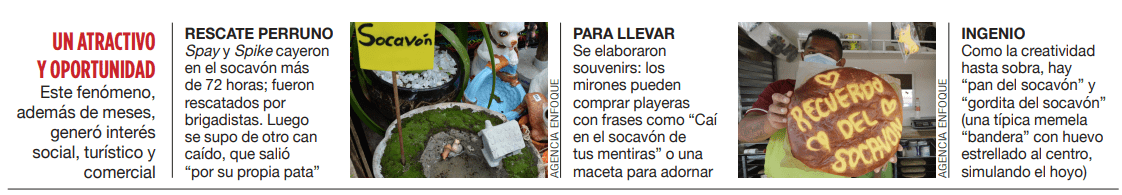

Como se sabe, el socavón que comenzó midiendo cinco metros de diámetro el 28 de mayo pasado, al día siguiente midió 15 metros y para el 12 de junio, 126.

Científicos del Instituto Politécnico Nacional hicieron mediciones y estudios preliminares.

Ayer, Conagua emitió la opinión técnica que elaboró la Dirección General del Organismo de Cuenca Balsas, con el apoyo de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Subdirección General Técnica.

En general, desecha la que fue una de las primeras hipótesis del fenómeno: sobreexplotación del acuífero.

Ello, porque en la zona los vecinos se abastecen de pozos artesanales que cada vez requieren mayor profundidad para encontrar agua.

Y, además, en la región se encuentra la purificadora Bonafont, a la que un comité de vecinos, respaldado por un movimiento nacional a favor de los derechos de los pueblos originarios, culpa de la escasez que han detectado en los pozos.

Al respecto, la Comisión indica en el comunicado: “Con base en los estudios de disponibilidad del acuífero y la actualización de su disponibilidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2020, el acuífero del Valle de Puebla cuenta aún con disponibilidad, con lo cual se concluye que el acuífero no se encuentra en condición de sobre explotación y mucho menos que ésta pueda ser la causa del accidente geológico del socavón”.

La Comisión Nacional del Agua recomienda que las instituciones y los organismos que están estudiando el fenómeno se concentren en los factores geológico y de la corteza terrestre en la zona de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, donde se encuentra el socavón.

Asimismo, reiteró su disponibilidad “de seguir colaborando, en el ámbito de sus competencias, con las autoridades federales y estatales involucradas en la atención de este problema, en estricto apego a evidencia técnica y científica”.

Hipótesis alterna: la lluvia pesa

Para la organización Dale la Cara al Atoyac, hay un factor extra en la formación del socavón: el peso del suelo agrícola con las lluvias continuas sobre subsuelo cavernoso.

Su líder y fundador, Carlos Tapia, asegura que con la deforestación y la cada vez menor cantidad de áreas verdes, es en los campos de cultivo donde se concentra el agua de lluvia para alimentar los mantos freáticos.

Pero, en presencia de subsuelo “agujerado”, el peso del suelo mojado llega a rebasar la estabilidad de rocas y oquedades subterráneas, afirma.

Señala como un faltante, además, la captación de agua de lluvia en casas para resolver el problema de escasez de líquido.