Por: Manuel Martínez Benítez/ @manuelmtzb

Como ha sido una constante en las últimas semanas y meses, la pandemia por coronavirus (SARS-CoV-2) o mejor conocido como COVID-19, es lo que ha dominado la información y discusión de los temas en el mundo, en el país y en nuestro estado.

Diciendo esto y leyendo un artículo en un diario español sobre un reciente estudio que hicieron en ese país, me llamó la atención unos datos y me hizo reflexionar algunas ideas que me gustaría compartirles. Comencemos.

En este estudio del Instituto de Salud Carlos III se encontró que 5% de la población española ha sido infectada por el COVID-19, esto con base en una técnica de seroprevalencia aplicada a 70 mil españoles, respetando la distribución de género, edad y distribución geográfica.

Como lo lee usted amable lector, es una gran encuesta. Esta investigación emplea una técnica de seroprevalencia, que busca cuáles de los habitantes muestra anticuerpos IgG, aquellos que se desarrollan una vez que tuvieron un contagio de coronavirus.

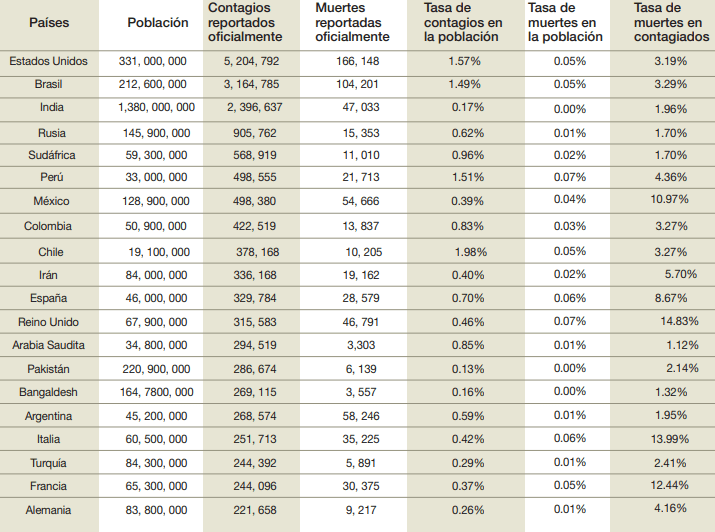

El primer dato que salta a la vista es que el sistema sanitario en España no ha detectado 90% de los contagios, ya que su sistema de alertamiento sanitario (como en el nuestro) se basa en los reportes de los hospitales sobre los pacientes que llegan, sin tomar en cuenta a todos aquellos que no están en hospitales o que no tuvieron acceso a una prueba PCR (la más fiable, pero con un proceso de dos a cuatro días para obtener un resultado; la técnica de seroprevalencia tiene un nivel de similitud a la de PCR en 97 %, hasta el momento).

Otro apunte interesante del estudio es que cuando uno lo lee a nivel de comunidades en España, se observa que algunas tienen un mayor número de infectados a comparación de otros, por ejemplo, la tasa de contagio en Madrid es del 10%, en Segovia 13%, mientras que en otras comunidades, sobre todo en el sur, se tiene tasa de 2 o 3% de contagios.

La investigación también muestra que no hay diferencia en cuanto al género de los infectados, y que los más jóvenes tienen una tasa menor de contagio, aunque si pueden ser infectados. Dijimos que el sistema de alertamiento de salud en España falló en detectar 90% de los contagiados, dado el modelo de detección con base en pruebas PCR.

El sistema de detección había reportado (hasta la fecha de publicación del artículo el 14 de mayo) 228 mil 691 casos positivos, sin embargo basándonos en este estudio que marca que 5% de la población española se ha infectado (hasta ese momento) equivaldría a 2 millones 350 mil españoles infectados, a números cerrados, diez veces más y con una tasa real de mortandad de 1 a 1.2% entre los españoles.

También reporta el documento español, que 33% de la población no tuvo nin gún síntoma de infección en ningún momento, que 43% tuvo alguna molestia, sin ser identificada como molestia por COVID-19, y el restante tuvo más de un síntoma y en algunos casos tuvieron que acudir al hospital por atención médica.

En otros países comienzan o han desarrollado estudios parecidos, en algunos se reportan datos por debajo de 5% de contagios (Dinamarca u Holanda), pero en otros estudios como este demuestran tasas de contagio muy grandes como en Gangelt, Alemania, donde se detectaron anticuerpos en 14% de su población o en Nueva York, donde 21% de la población ha sido infectada.

Ante ello, la reflexión que me queda y que comparto con usted, es que si bien estos datos no pueden o deben ser aplicados para México, la realidad es que sólo sabremos nuestra realidad hasta que en el país se desarrolle un estudio del mismo tipo y que no habrá forma de regresar de manera segura a una “nueva normalidad” si no tenemos pruebas a gran escala.

Con ello saber en cuales estados y ciudades de nuestro país tienen mayor número de infectados y tener un tratamiento específico de atención a esas zonas, y no solo basado en los reportes “oficiales” sino con datos duros fundamentados en una prueba masiva, no a toda la población, pero si una muestra representativa.

Sólo de esta forma, considero personalmente, que podremos regresar paulatinamente a una “nueva normalidad”, sabiendo que probabilidad es que nuestra población sea contagiada, y cuanto falta para llegar a la llamada inmunidad de rebaño, la cual se alcanza hasta que 60% de la población ha sido infectada.

Por cierto que esto no se logra en contagios masivos en corto tiempo, sino en una serie de contagios en un periodo largo, y esto si los estudios (que se están haciendo en el mundo) demuestran que no puede haber recontagio del virus o, al menos, de forma inmediata.

Creo que esta “nueva normalidad” sólo se logrará si tenemos (y aceptamos) datos reales, si hacemos acciones basadas en la ciencia y no en la política, si todos participamos de forma responsable y activa en lo que nos toca, en lo que la ciencia (que será la única que puede resolver esto y no los políticos) encuentra un tratamiento efectivo o una vacuna para atender esta prueba que tenemos en frente todos.