INFORMACIÓN: ESTUDIOS REALIZADOS POR MIGUEL ÁNGEL CUENYA, BUAP / TEXTOS: DULCE LIZ MORENO

Aunque los peores estragos los resintieron los indígenas que vivían en los barrios detrás del río San Francisco, y a partir de cinco o seis cuadras al norte y al poniente del centro, mestizos y españoles también fueron fulminados por el matlazahuatl durante ocho meses de infierno en 1737, aunque todo el siglo XVIII sacudió a Puebla.

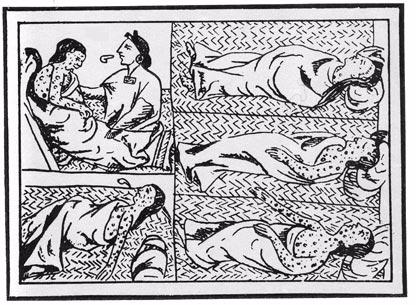

Aquel año, las cuentas en los registros oficiales dicen que murieron 7 mil 167 adultos, 15% de la población. La agonía, de intenso dolor: fiebre muy elevada, flujo de sangre por todos los orificios del cuerpo, intenso dolor de estómago y disentería.

De eso mismo, dengue, todavía muere gente en Puebla. Aunque sólo tres personas el año pasado, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal. En español, se le dio el nombre de peste o pestilencia. En náhuatl era cocoliztli o matlazahuatl.

De eso mismo, dengue, todavía muere gente en Puebla. Aunque sólo tres personas el año pasado, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal. En español, se le dio el nombre de peste o pestilencia. En náhuatl era cocoliztli o matlazahuatl.

Matlatl es “red” y zahuatl “sarna”, erupción. Como la pústula que muestran las imágenes de San Roque cuando se levanta la ropa de una pierna. Por eso de los granos, algunos autores creen que se trata de tifo, el mal que mató a Ignacio Zaragoza. Pero el flujo de sangre en nariz, boca, oídos y evacuación hace creer a otros que se parece al dengue.

La peste se presentó en diversas formas: bubónica, septicémica y hemorrágica. Esta peste la causa un bacilo y los aborígenes del Continente Americano no tenían defensas inmunológicas. Los médicos españoles sí conocían el mal en el siglo XVI y llamaron peste a la enfermedad, en cualquiera de sus manifestaciones, hasta el siglo XVIII.

Comenzó en Tacuba y en 1736 se adueñó de toda la Ciudad de México, pasó a Toluca un año después. Y en febrero de ese 1737 cayó en Cholula, Acatzingo, Zacatelco, Tlaxcala, Tepeaca, Tepexi y Puebla.

El investigador Miguel Ángel Cuenya tiene un nombre más gráfico para el matlazahuatl, retomado de sus estudios: “el ángel de la muerte”.

Registro fiel en los libros parroquiales del barrio

De ahí han salido los datos más exactos: de los libros de registro de los barrios. Y, como la Puebla colonial vivió dividida en barrios indígenas fuera del centro y población española y mestiza en las más cercanas manzanas a la Catedral, el mapa del matlazahuatl se arma por parroquias.

Así se sabe que la peste llegó a Puebla por México “siguiendo la huella de la rata y de los hombres”, dice el investigador Miguel Ángel Cuenya, porque en una paca de lana llegó al centro urbano la rata enferma y, entonces, se armó una cadena lana-rata-pulga-hombre-piojo. Ahí comenzó la peste en todas sus manifestaciones.

Así se sabe que la peste llegó a Puebla por México “siguiendo la huella de la rata y de los hombres”, dice el investigador Miguel Ángel Cuenya, porque en una paca de lana llegó al centro urbano la rata enferma y, entonces, se armó una cadena lana-rata-pulga-hombre-piojo. Ahí comenzó la peste en todas sus manifestaciones.

Los primeros en contagiarse fueron los barrios indígenas de San Antonio, Santa Ana y San Pablo de los Naturales, justamente los tres asientos de los hilanderos. Hacinados en vecindades, fueron el foco de transmisión para todo el centro urbano.

Clima de terror. Nadie a salvo. Junio y julio de 1737 tienen el clímax del horror. En el cementerio del templo de Analco hubo 3 mil 330 entierros. En la parroquia del Sagrario, mil 773. Fueron enterradas en la parroquia de San Sebastián 234 personas no identificadas. Se saturaron los servicios médicos. No quedó cama libre en los hospitales de San Juan de Dios (hoy 5 de Mayo y 16 Poniente, el de Nuestra Señora de Bethlem, el de San Roque y el Real Hospital de San Pedro.