Mario Galeana

Todo comenzó en el cuarto de una humilde casa de huéspedes sobre la 11 Norte de la ciudad de Puebla, que aquel 28 de agosto de 1900 era conocida como la Tercera Calle de Juárez.

Acomodados sobre la cama y las sillas, un grupo de mecánicos escuchaba las palabras de un hombre que velaba la juventud de sus 28 años tras un par de bigotes puntiagudos.

Su nombre era Teodoro Larrey Ritzinger y era, como ellos, un trabajador ferrocarrilero.

Teodoro azuzaba la conciencia de aquellos hombres. Les decía que los obreros mexicanos merecían el mismo trato que los americanos con los que compartían trabajo, quienes ganaban hasta cuatro veces más, tenían los mejores puestos de trabajo y muchos más privilegios gracias a sus agrupaciones gremiales.

Y, mientras lo hacía, hasta el cuarto se colaba el trajín metálico de la estación ubicada frente a la casa, la del Ferrocarril Interoceánico, donde aquellos hombres trabajaban durante dieciséis de las veinticuatro horas del día.

Les aseguró que, si formaban una sociedad, quizá las cosas podían ser mejores para todos. O por lo menos un poco más justas. Luego puso a la vista un papel que era el acta constitutiva de esa nueva sociedad.

El cuarto se quedó en silencio, hasta que un trabajador del cuarto de frenos de aire, “el de mayor carácter y el más decidido”, según una crónica de la revista Ferronales publicada en 1976, se puso en pie para firmar el acta. Todos los demás hicieron lo mismo.

Así surgió la Unión de Mecánicos Mexicanos, el semillero del que se desprendieron las alianzas, mutualidades y sociedades gremiales ferrocarrileras del siglo XX, incluido el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), constituido el 1 de febrero de 1933.

La historia del sindicalismo, de las reformas laborales e incluso de la Revolución tuvo muchos principios. Muy pocas veces suele mencionarse que uno de ellos ocurrió en este sitio: en el cuarto de una humilde casa de huéspedes sobre la 11 Norte. El cuarto de Teodoro Larrey.

LAS TRES RUTAS DEL FERROCARRIL EN PUEBLA

El 16 de septiembre de 1869, tres años antes del nacimiento de Teodoro Larrey, el presidente Benito Juárez inauguró la primera estación del ferrocarril en Puebla.

Esta estación del Ferrocarril Mexicano, una de las tres compañías que se instalarían en la ciudad, era un ramal de 47 kilómetros que iba de Puebla a Apizaco, como parte de la ruta más importante del país, que unía a la capital con el puerto de Veracruz.

En 1891, durante el porfiriato, se instalaría también la estación de Mexicano del Sur, que iba de Puebla a Oaxaca, y un año más tarde la del Ferrocarril Interoceánico, que recorría Puebla, Morelos y Veracruz.

Las tres se encontraban en la zona de la 11 Norte y, a pesar de sus nombres, eran concesiones extranjeras. En todo el país se entregaron 432 concesiones de este tipo antes de la nacionalización del ferrocarril, en 1937.

Por aquella época, esta nueva forma de transporte revolucionó la actividad económica en el país, y supuso también una nueva forma de vida y de trabajo.

“El ferrocarril impulsó el desarrollo del trabajo, pero ya en una forma más capitalista. Esto dio pie a la relación entre los obreros y el patrón; es decir, la construcción de un trabajador asalariado. Hay registros contables, hay evidencia de que existía un pago de un salario, pero también una disparidad, porque había trabajadores de escalas altas y bajas”, explica Román Moreno Soto, coordinador del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias (CEDIF).

Los empleados mejor posicionados en estas tres concesiones ferrocarrileras en Puebla eran estadunidenses y el inglés se convirtió en el idioma en el que los jefes se dirigían a los obreros. Lo hablaban a pesar de que un reglamento instaurado en 1898 definía que el español era el idioma oficial del centro de trabajo.

La estructura del ferrocarril era amplia y profusa: estaban los trabajadores que operaban el andar de las locomotoras, pero también los encargados de los talleres en donde se les daba mantenimiento, los que dirigían el sistema ferroviario, la construcción de las vías y hasta los que cargaban las mercancías dentro de los vagones.

De tal forma que un maquinista americano podía ganar 5 pesos por una jornada de trabajo, frente al peso que recibía un trabajador mexicano de vía por las mismas horas.

“Si tú te metes a ver los registros contables, vas a darte cuenta de que, entre los trabajadores operarios, como el maquinista, el fogonero o el garrotero, había muy pocos mexicanos. Había pasa-carbones mexicanos, pero sus salarios no eran equiparables con los de los norteamericanos”, abunda Isabel Bonilla, jefa del Departamento de Biblioteca especializada del CEDIF.

De las tres estaciones de ferrocarriles, la más grande era la del Interoceánico, que abarcaba desde la 11 hasta la 17 Norte. Contaba con un hospital, una bodega de carga, varios almacenes y un amplio taller de mantenimiento al que Teodoro Larrey llegaría a trabajar en 1898, dos años antes de fundar la Unión de Mecánicos Mexicanos.

LA FUNDACIÓN DE LA UNIÓN

Teodoro Larrey nació en San Luis Potosí y conoció las entrañas del sistema ferroviario y sus posibles injusticias: su padre fue despachador de trenes y había muerto en ello, sin que la empresa indemnizara a su viuda, que era madre de otras dos niñas.

Tras la muerte de su padre, el chico terminó en un internado y a los 16, a pesar del disgusto de su madre, se enroló de nuevo en los trenes. Ocupó los puestos más bajos de la pirámide ferroviaria hasta que llegó a ser fogonero, pero sufrió un accidente y, desde entonces, se confinó en los talleres como mecánico.

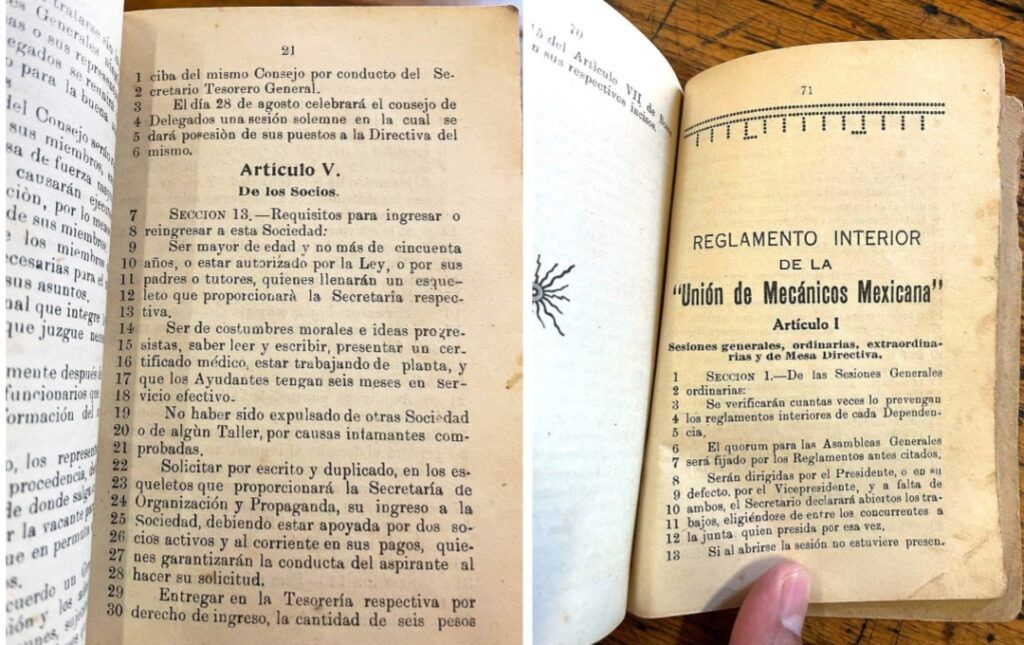

Luego se mudó a Puebla e ingresó a la masonería, que influyó notablemente en los primeros estatutos de la Unión de Mecánicos Mexicanos, con la división de áreas y obligaciones para sus socios.

“Ante la falta de una legislación que los protegiera, las organizaciones obreras comenzaron a vincularse con logias masónicas que les dieran cierto apoyo. Había una influencia muy fuerte de Europa y de Estados Unidos, donde ya comenzaba a hablarse de mutualidades, de socialismo y de anarquismo”, apunta Román Moreno Soto.

En aquel cuarto de esa humilde casa de huéspedes, Larrey delineó algunas primeras exigencias de los trabajadores mexicanos para las empresas ferrocarrileras, como el recibimiento de indemnizaciones en caso de cualquier accidente de trabajo, el aumento de salarios y el cese a la preferencia de trabajadores extranjeros.

Años después, en el Constituyente de 1917, éstas y otras demandas fueron incluidas en la Carta Magna, como el derecho a huelga, la accesibilidad de vivienda para obreros, escuelas gratuitas para sus hijos y la disminución de dieciséis a ocho horas de trabajo por cada jornada.

“Porque, además de los accidentes, los trabajadores también desarrollaban otras enfermedades. Por ejemplo, los que trabajaban con la pintura tenían después problemas pulmonares; los que trabajaban en la fundición, terminaban con problemas de reumatismo”, detalla Isabel Bonilla.

Aquel primer brote de resistencia sindical en Puebla duró poco. Para 1901, los dirigentes habían sido encarcelados tras haber entablado una huelga de cuatro días; el porfiriato no se distinguía por tener demasiadas concesiones con las luchas sociales.

Pero la chispa ya estaba encendida. Larrey recorrió el país y fundó varias sucursales de la Unión en distintos estados, y terminó convertido en uno de los líderes del movimiento de nacionalización del ferrocarril.

A fin de cuentas, las ideas de los ferrocarrileros viajaban con la misma velocidad de una locomotora.

Según David G. LaFrance, durante la Revolución muchos trabajadores ferrocarrileros llevaron armas y mensajes por todo el país, aprovechando su facilidad para viajar.

Y el Archivo Histórico Municipal tiene dentro de sus expedientes las cédulas de afiliación de algunos trabajadores ferrocarrileros que formaban parte de clubes liberales y antirreeleccionistas. Ser ferrocarrilero era también ser un revolucionario.

Un pasado sobre vías

La historiadora Isabel Bonilla dirige una biblioteca donde está contenida la historia del ferrocarril en México: las locomotoras, los viajes, los sindicatos, los contratos colectivos, los hombres como Teodoro Larrey, todo, todo está contenido en un pequeño edificio de una sola planta ubicado dentro del perímetro del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

Las estaciones del Ferrocarril Mexicano y el Mexicano del Sur fueron cerradas definitivamente en 1972, y fue allí donde, veinticinco años después, se fundaron tanto el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos como el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias.

La estación del Ferrocarril Interoceánico cerró en 1954, pero sus talleres siguieron funcionando veinte años después, hasta que ocurrió un incendio.

En 1995, Bonilla llegó a un programa nacional de rescate de documentación ferroviaria para preservar los documentos históricos de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México antes de su nueva privatización.

La historiadora pasó a formar parte del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, que en 2015 obtuvo la categoría de Memoria del Mundo por la preservación de los registros del sistema ferroviario mexicano correspondientes al periodo 1824-1958.

Entre estos se encuentra la colección de la revista Ferronales, que se imprimió desde 1930 hasta 1990, un catálogo con especificaciones técnicas de locomotoras y equipo de arrastres, además de reglamentos, capacitaciones, manuales y más de 200 mil planos de la red ferroviaria.

Durante los fines de semana, cuando Isabel Bonilla no está trabajando en la biblioteca, está “persiguiendo trenes” cerca de la ciudad. Las fotografías de su teléfono al pie de las vías del tren en Amozoc, o a bordo de una locomotora en Veracruz, dan cuenta del sentido exacto de sus palabras.

En cuanto a Teodoro Larrey, su destino está fielmente registrado.

Durante sus 35 años como trabajador de ferrocarriles, Teodoro trabajó como mecánico, auditor, pasa-carbón y subgerente de Fuerza Motriz.

Aún tuvo tiempo de inventar el Recalentador Larrey, un sistema de ahorro de combustible en las locomotoras que se adelantó a la ingeniería estadunidense, y también fue constructor de las primeras placas de automóvil que se fabricaron en el país.

Murió en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1944, rodeado de ferrocarrileros en un cuarto, como aquel en el que, cuarenta y cuatro años antes, había fundado la Unión.

De su estancia en aquella casa de huéspedes –hoy convertida en una tienda de aparatos electrónicos– quedan dos testimonios: dos placas metálicas instaladas en 1925 y 1980, respectivamente, donde se indica que allí se fundó la Unión de Mecánicos Mexicanos. Ninguna lleva su nombre.