Por: Dulce Liz Moreno

Todo lo cambió la pandemia del cólera. Todo. Antes de 1833, la religión dominaba la forma de mirar las enfermedades: castigo divino para la impiedad. También el enfoque medieval heredado de Hipócrates y Galeno que creían en el equilibrio´desequilibrio de sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra.

Pero cuando la diarrea que obliga al paciente a sacar hasta el alma llegó a Puebla, la teoría contagionista tomó las riendas con su explicación: las emanaciones de partículas nocivas son las causas del mal.

Y esas emanaciones proceden de los entierros en iglesias, drenajes mal hechos, basura podrida en vía pública y aguas estancadas, más la falta de higiene individual, subrayada por la falta de agua en las viviendas, el hacinamiento y la mugre rancia. Entonces, la medicina dio un giro excepcional para apostarle a la prevención, los hábitos y la conducta social.

COMUNICACIÓN

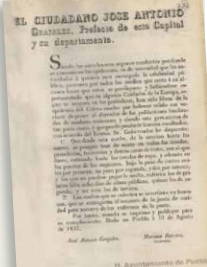

Puebla estrenó campaña publicitaria de vacunación 40 años antes de la pandemia de cólera. Retomó el ejercicio cuando médicos y gobernantes decidieron divulgar los conocimientos de la medicina que se estaba haciendo en Inglaterra, Francia, Cuba, España y en territorio nacional del lado de Veracruz, Nuevo León México y Guadalajara, frente a la epidemia. Así, se imprimieron tirajes masivos de “cartillas médicas” o “recetarios preventivos”, con el único inconveniente de que la mayoría aplastante de la población era analfabeta.

SABIDURÍA LOCAL

Cuando el cólera tomó entre sus garras a Puebla, la medicina se fundamentaba en las plantas medicinales llegadas de España, “monopolio de la corona”, enfatiza el investigador Cuenya.

Cuando el cólera tomó entre sus garras a Puebla, la medicina se fundamentaba en las plantas medicinales llegadas de España, “monopolio de la corona”, enfatiza el investigador Cuenya.

En la pobreza, súbita por la enfermedad o ya de lastre por la herencia devastadora de la guerra, las familias y los médicos voltearon hacia la sabiduría prehispánica. Y a los remedios caseros. Así, la herbolaria nacional comenzó a ser materia obligada de estudio de los médicos mexicanos e incorporarse a sus prescripciones y consejos.

En las cartillas médicas de divulgación se recomendó a los enfermos beber “agua aromatizada con infusión estimulante de yerba buena de sabor pimienta o de manzanilla”, aclarando que el agua tenía que ser hervida.

RUTA NUEVA

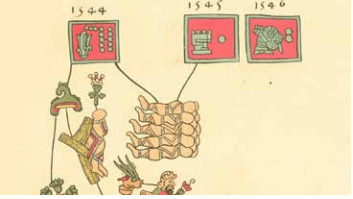

Puebla ya había sufrido epidemias. El periodo virreinal tuvo épocas de pesadilla. Los españoles desembarcaron en Veracruz con viruela, sarampión, poliomielitis y peste bubónica, entre otras enfermedades. y luego tomaron los caminos hacia el centro contagiando todo el mapa.

El cólera, en cambio, llegó a Puebla desde el norte, por Texas, que todavía no era territorio extranjero y por otras costas, las de Tamaulipas y Campeche.

La pandemia nació en India, en 1817 y parecía que ese primer brote se había extinguido del mundo cuando, en 1829, se activó la segunda al sur de lo que hoy es Rusia y cruzó el Atlántico y pisó Nueva York y cayó en territorio mexicano con estatura de patología mundial. Y maletas cargadas que fue regando en Coahuila para abril y en Querétaro para julio. De ahí a la Ciudad de México sólo dio tres pasos y, para la temporada de chiles en nogada, ya se había instalado en Puebla.

Política pública de emergencia

Los poblanos del siglo XIX aprendieron de la pandemia de cólera, a decir del investigador Miguel Ángel Cuenya, que el gobierno debe encargarse de la infraestructura de la salubridad como prioridad.

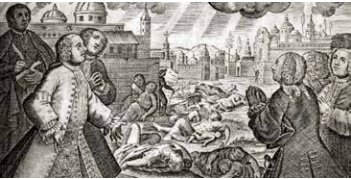

Un ejemplo del papel del gobierno fue lo que Cuenya llama “pasar de camposanto a cementerio” la transformación que empujó el cólera en Puebla para los sepelios. Durante 300 años se sepultó a los difuntos en los predios de templos, parroquias y conventos.

Un ejemplo del papel del gobierno fue lo que Cuenya llama “pasar de camposanto a cementerio” la transformación que empujó el cólera en Puebla para los sepelios. Durante 300 años se sepultó a los difuntos en los predios de templos, parroquias y conventos.

Hasta fueron disputados los espacios en la capilla de las Lágrimas de San Pedro en la Catedral y la capilla de Jesús Nazareno en San José. Pero al multiplicarse los muertos de cólera, los camposantos quedaron rebasados. Y el hedor convenció a los feligreses de no regresar a misa. Y la insalubridad de la podredumbre obligó al Ayuntamiento a revisar el dinero. Cero presupuesto para construir cementerio.

Los enfrentamientos de la Independencia lo consumieron todo en parque y comida de tropas. Hacer nuevo sitio para los muertos era una orden real, de 1804, dada por Carlos IV, impulsado por las epidemias en España pero aquí el proyecto iba unos años demorado. A marchas forzosas, Puebla construyó cementerio en San Javier, hoy Reforma y 13 Sur, a media pandemia de 1833. La urgencia obligó a llenar el sitio antes de estar terminado.