Mario Galeana

Un año después de que las armas nacionales se cubrieran de gloria, Puebla conoció la derrota. Sin el general Ignacio Zaragoza, la Angelópolis cayó a manos del ejército francés a lo largo de 62 días de sitio.

Y quizá la principal razón de la caída de la ciudad no fue la destreza de los invasores, ni su superioridad numérica o armamentista. Fue el hambre.

El Sitio de Puebla se extendió del 16 de marzo al 17 de mayo de 1863, dos largos meses en los que “llegó a rumorearse que se hacía tamales con carne de zuavos muertos en las calles”, menciona la historiadora Gloria Tirado Villegas.

Cinco días antes del sitio, el general Jesús González Ortega ya había reglamentado la repartición de víveres. Pero el 17 de marzo, cuando la colmena azul ya bordeaba la ciudad, fue necesario otro decreto para impedir el alza de los precios. La necesidad asomaba y algunos intentaban sacar provecho de ella.

Finalmente, “el 11 de abril emite otro decreto para que todos los depósitos con víveres entreguen una lista de su inventario y establecen multas y cárcel para quien lo oculte. Pero de cualquier forma esa falta de víveres es lo que no permite que se prolongue la resistencia”, relata la investigadora jurídica Mariana Durán Márquez.

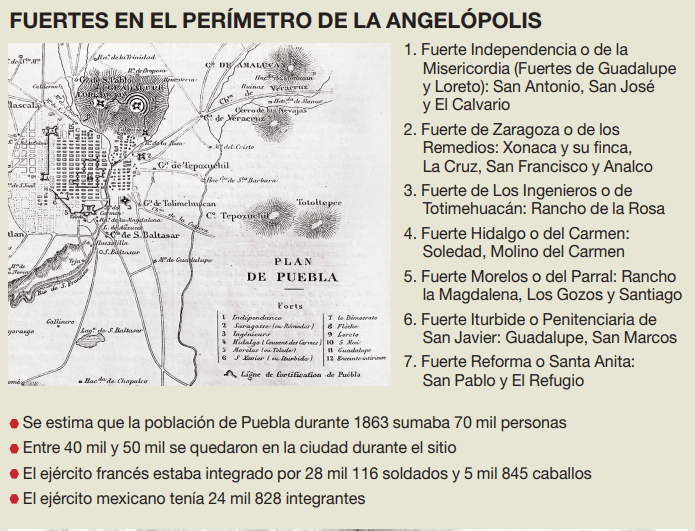

Al margen de la hambruna, las tropas francesas habían aprendido de su derrota del año anterior. El perímetro exterior estaba defendido por siete fuertes, entre ellos los de Loreto y Guadalupe, por donde el ejército mexicano pensó que atacarían de nuevo.

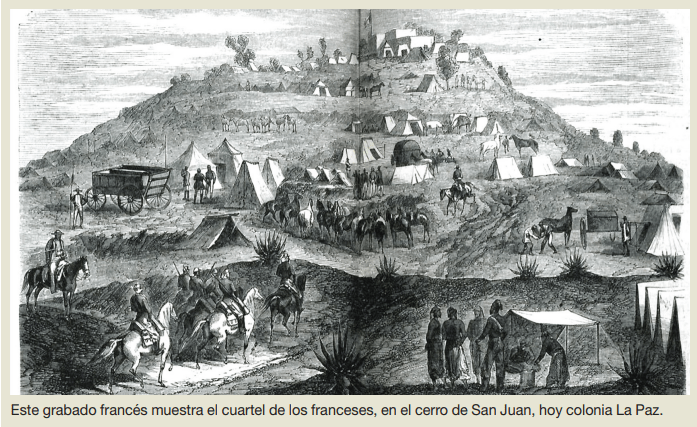

“Pero el ejército de Frédéric Forey bordea la ciudad hasta llegar al Cerro de San Juan –la zona que hoy es conocida como La Paz–, establecen un cuartel y desde ahí comienzan a bombardear la ciudad”, describe la arquitecta Cristina Silva Angón.

Desde los decretos de la época, la vida cotidiana y la arquitectura, las investigadoras Gloria Tirado Villegas, Mariana Durán Márquez y Cristina Silva Angón ofrecieron un análisis sobre el contexto y el desarrollo del Sitio de Puebla.

Lo hicieron desde el antiguo edificio de San Javier, uno de esos siete fuertes que, al cabo de los meses, terminaron ocupados por aquel ejército extranjero.

ANTES DEL SITIO

Para la historiadora Gloria Tirado, lo primero que habría que apuntar es la superioridad de los franceses. La ciudad terminó sitiada por 28 mil 116 soldados fuertemente armados que viajaban al lomo de 5 mil 845 caballos. El Ejército de Oriente mexicano no alcanzaba los 25 mil integrantes.

En la defensa ya estaban reclutadas todas las personas que pudieran portar un arma, desde chicos hasta ancianos.

De acuerdo con la abogada Mariana Durán, desde enero de 1863 se emitió un decreto para que los hombres originarios de Puebla, Tlaxcala y Veracruz en una edad de 21 a 60 años se unieran al ejército. Dos meses después, el 14 de marzo, la orden se extendió a todos los hombres que tuvieran de 16 a 60 años.

El 3 de febrero, el general Jesús González Ortega había decretado también que nadie podía tener ningún tipo de intercambio comercial con los territorios ocupados ni con los extranjeros, que se habían replegado a Veracruz tras su derrota del año anterior.

Pero el dinero puede ser en sí mismo un país y los franceses fueron contratando a su paso a mexicanos para su estrategia en la ocupación de la ciudad, como explica Silva Angón.

“El Ejército de Oriente era de leva, pero a los franceses se les pagaba, eran mercenarios de la lucha. Llegaron a contratar a un ejército de mexicanos que hacía zapa, hoyos en forma de zigzag que trazaban conforme iban avanzando”, detalla.

Otro antecedente importante antes del sitio fue la exclaustración y el uso de los templos religiosos para ser utilizados como hospitales o como bodegas para el ejército. Algunos, los más pequeños, fueron utilizados como fortalezas.

Pero nada de eso consiguió cambiar el curso de la historia.

DURANTE EL SITIO

Una vez que el ejército francés comenzó a rodear la ciudad, fueron ya escasas las órdenes del general González Ortega. O eso es por lo menos lo que se cree, porque los documentos correspondientes al año 1863 están desaparecidos del Archivo General del Estado.

“Desde hace una década, las personas que hemos investigado el punto archivístico y documental nos hemos dado cuenta de que uno de esos archivos no lo tenemos. Sencillamente no existe. Eso es algo que está en contra de nuestro propio derecho a conocer, el derecho a la memoria”, lamenta Durán Márquez.

Lo único que se sabe está dedicado casi exclusivamente a la distribución de alimentos, el talón de Aquiles de la ciudad.

El 11 de marzo se declaró el estado de sitio y se planeó repartición de víveres. El 17 de marzo se permitió la introducción de todo tipo de alimentos y forrajes. El 21 de marzo se ordenó que los precios se mantuvieran igual que antes del sitio y, finalmente, el 11 de abril ocurrió el llamado desesperado para que cualquiera con víveres los entregara.

Quizá la población más vulnerable ante la hambruna eran las mujeres. Según la investigación documental que ha realizado la historiadora Gloria Tirado, la mayoría trabajaba en el hogar, eran lavanderas o vendían alimentos y pulque.

Algunas también laboraban en fábricas, pero se enfrentaban a una clara desigualdad salarial: podían trabajar hasta 18 horas diarias, pero la preparación de mil cigarros les podía llegar a tomar 12 horas por una cantidad de cuatro reales y medio, un salario pírrico para la época.

Hasta 1879, estas diferencias salariales se conservaban: las mujeres ganaban de 10 a 26 centavos diarios en las industrias, mientras que los hombres recibían al menos 35.

Y, a pesar de todo, las mujeres fueron un pilar en la defensa de la ciudad.

“Muchas eran soldaderas, participaron en la batalla y arriesgaron sus vidas para obtener las armas de los soldados franceses muertos en combate. En la plazuela de San José improvisaron un hospital en que atendían a los soldados”, narra la investigadora.

Mientras eso ocurría, el ejército francés seguía extendiéndose por el perímetro de la ciudad. La arquitecta Cristina Silva Angón tuvo acceso a repositorios preservados en la Biblioteca de París donde se da cuenta que, para el sitiador Forey, la estrategia del conde de Lorencez, vencido por Zaragoza, había sido poco más que una tontería.

“Forey describe que hay ocho conventos fortificados y que Lorencez se había equivocado rotundamente al atacar desde la zona de Los Fuertes, cuando era mucho más fácil ir flanqueando la plaza. Así arrasaron con alamedas y zonas en donde establecieron trincheras, hasta llegar al Cerro de San Juan”, describe.

Algo que no puede soslayarse, a decir de la investigadora, es que la ciudad en sí estaba hecha trizas incluso antes del sitio. Puebla había vivido casi diez años de guerra desde las Leyes de Reforma, en 1857, hasta la segunda avanzada francesa. Se vivía entre ruinas. “Y eso evidentemente pegaba en el ánimo de la gente”, dice.

DESPUÉS DEL SITIO

Cuando la noche aún se extendía por el cielo de la ciudad, todo había terminado. A la 1 de la mañana del 17 de mayo de 1863, el general Forey entró a Puebla con su ejército a la plaza. Esta vez, la gloria no había cubierto las armas nacionales.

Y con el nuevo régimen, hubo una nueva serie de decretos.

El 21 de mayo, el general francés ordenó que se confiscasen las propiedades de todas las personas que hubieran tomado las armas contra los franceses o que no se hubieran rendido durante la batalla.

El segundo decreto consistió en ordenar un revalúo de todas las propiedades que el Estado poblano había rematado previo al sitio, en un intento por conseguir recursos para fondear la resistencia. El fin de los franceses era obtener la diferencia de todos los predios que se hubieran vendido a un menor costo.

A finales de mayo se declara a Puebla como una prefectura política y, para mediados de julio, desde la capital del país llega un decreto en donde se instaura la monarquía en México y a Maximiliano de Habsburgo como el único emperador.

No toda la población en Puebla se oponía al nuevo régimen, según lo documenta la historiadora Tirado Villegas.

“Los conservadores añoraban que los emperadores llegasen e incluso las mujeres de élite, a la entrada del ejército francés, se alistaron de inmediato para conocer los protocolos y unirse a la corte imperial”, detalla.

La aristocracia conservadora no sólo había aportado dinero para mantener al ejército conservador; sino que incluso costeó los arcos florales con los que se adornó la Ciudad de México para la llegada de Maximiliano y Carlota, en junio de 1864.

En Puebla, también se obligó a los habitantes a dar alojamiento a jefes y oficiales del ejército francés, de acuerdo con documentos recabados por la investigadora. Y no era cualquier tipo de alojamiento.

“Se solicitaba una pieza amueblada para un subteniente o capitán; dos piezas para un comandante; tres para un oficial y cuatro para un general. Debían darles alojamiento por tres meses, como mínimo, y quien no lo acatara sería encarcelado por el tiempo que la autoridad juzgara necesario”, menciona.

Esta presión no fue la misma para quienes estaban dispuestos a colaborar con los nuevos gobernantes, pero sin duda todo el espacio privado había sido alterado.

Y todo eso se prolongó cuatro años más, hasta el 2 de mayo de 1967, cuando la ciudad fue tomada nuevamente por el ejército mexicano, esta vez por un joven general de nombre Porfirio Díaz.