INFORMACIÓN: INVESTIGADOR JESÚS JOEL PEÑA ESPINOSA / FOTOS: MEDIATECA INAH / TEXTOS: DULCE LIZ MORENO

La fuente de ingreso: el impuesto y las multas. El primero para las bebidas permitidas en Puebla en los años 1700 y las sanciones para quienes traficaran o consumieran bebidas “prohibidas”. Para el Cabildo de Puebla, quebrado por la epidemia de cólera morbus, la hambruna y sequías continuas entre 1693 y 1695, era más que urgente llenar las arcas.

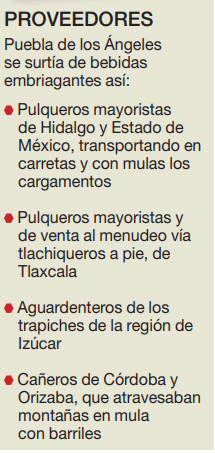

Y las bebidas embriagantes fueron el blanco para generar ingreso. Claramente segregacional, la sociedad virreinal de Puebla se dividía en españoles habitantes del centro, en las manzanas más cercanas al zócalo, indígenas al oriente lado del río San Francisco, organizados en barrios por ocupaciones, y la periferia, que no era muy lejana.

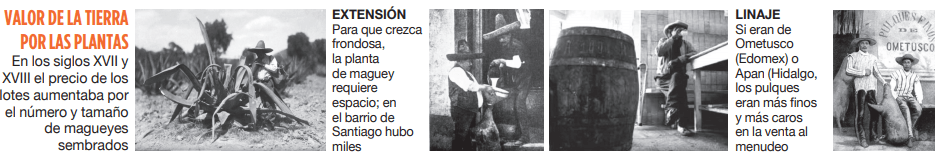

Y los mestizos, a medio camino de unos y otros, en un cinturón irregular hacia el poniente y el norte. Y ahí también la bebida embriagante fue rasgo de clase social. Una cosa era el vino como clasificación, que incluía al aguardiente, y otra muy distinta el pulque.

Igual que el trigo y el maíz, el vino y el pulque tuvieron su carga cultural, o sea, fueron asunto de clase social. Vino y pulque para españoles, maíz y pulque para indígenas. Lo que bebieran los mestizos no importaba tanto.

¿De dónde salía el dinero para fiestas, obra pública y los cobros de la corona española? Del impuesto a las bebidas embriagantes, claro. Importante: la Iglesia católica condenaba la borrachera de los indígenas y censuraba a traficantes de las bebidas embriagantes.

Estaba prohibido que bebieran vino indios, negros, mestizos mulatos y el resto de castas bebieran vino. Y tabernas y vinaterías al menudeo debían establecerse lejos de conventos y templos, difícil en una urbe llena de edificios religiosos, no podía haber en barrios de indios, salvo en San Francisco a lo largo del camino hacia Veracruz (hoy 14 Oriente), Analco y la plazuela de San Pablo, y el precio de las bebidas los establecía el ayuntamiento.

Ya con esas prohibiciones, las arcas de Puebla no sólo recuperaron la salud, sino que rebosaron. El esplendor del siglo XVIII está atribuido en buena medida a los cobros sobre las bebidas. Tanto, que para 1796 hubo una muy bien delineada política sobre el aguardiente.

El virrey Branciforte ejecutó una orden dictada por el rey en marzo de aquel año y dio reconocimiento a los lugares de producción del alcohol de caña, una especie de denominación de origen, y los incorporó al mercado legal con su regulación e impuesto.

Tres veces al año se determinaba el precio del vino y algunos comestibles. Y ahí se clasificó al vino en blanco, de Parras y “de cubierto”, en orden de precio ascendente. Pero el aguardiente era el campeón de las ventas.

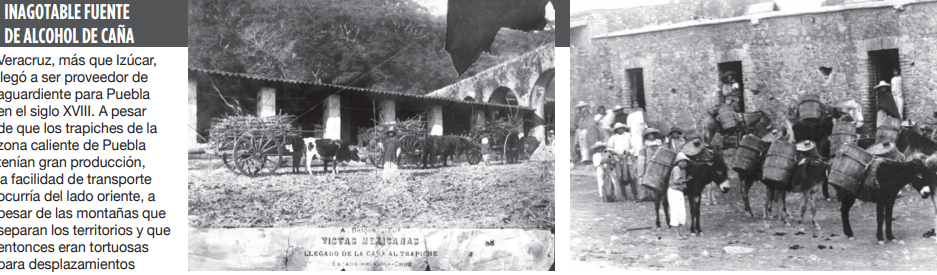

Los números de 1782 revelan que el de caña se consumía en proporción de 5.5 a 1 sobre el vino. Y llegaba de seis trapiches de Izúcar, de dos ingenios y un trapiche de Chietla y de incontables ranchos trapiches de Córdoba. El pulque fue restringido.

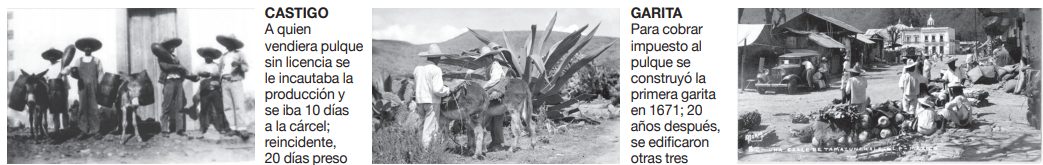

Legal era sólo el blanco, así que los curados entraban a la zona de la prohibición. Se impuso la regla de que hubiera venta sólo en jacalones, cerrados con petate sólo para tapar a los clientes del sol pero abiertos de dos lados para que los supervisores vigilaran que no se mezclaran hombres y mujeres. Nada de venta de tlachiqueros a pie en la calle ni en los tianguis.

El confilcto más difícil del siglo ocurrió en San Francisco Totimehuacá: el lugarteniente a cargo vio dónde estaba el negocio, con las prohibiciones, y presionó a los pulqueros acusándolos de curar el pulque. Ganaron los vecinos; el funcionario fue destituido.

Audacia y valor de una tepachera

Si sólo el pulque blanco, el aguardiente “español” y el vino eran permitidos, el tepache era cosa del diablo. Lo dicen los archivos judiciales en los procesos contra indios, multaos y mestizos y la aplicación poco estricta de sanciones.

Si sólo el pulque blanco, el aguardiente “español” y el vino eran permitidos, el tepache era cosa del diablo. Lo dicen los archivos judiciales en los procesos contra indios, multaos y mestizos y la aplicación poco estricta de sanciones.

Petrona Martina, indígena, fue más allá de todos y por eso su expediente sobresale en los de 1750, entre otros de tráfico y venta de bebidas prohibidas. Avecindada en el barrio de Santa Ana, fue descubierta como productora de tepache en su casa, en una “olla cholulteca y barrigona”, enterrada en el patio de su vivienda.

Los supervisores que descubrieron la olla la destruyeron y embargaron todos los bienes que encontraron a su paso, aprovechando que Petrona Martina había huido a refugiarse al templo de Santa Ana.

Ahí la ayudaron a escribir su defensa: reconoció hacer y vender el tepache, pero como único recurso para mantener a sus siete hijos. Acusó de robo a los alguaciles y reclamó la mala administración de justicia que representa “tiranizar a los pobres”. Sobra decir que el alcalde mayor dio la razón a la tepachera.