El ingeniero Agripino Julián Carlos, nativo del lugar, acompañó de cerca el trabajo arqueológico para estudiar piezas totonacas y nahuas

Mario Galeana

En el año 2014, el ingeniero Agripino Julián Carlos acompañó a los arqueólogos que trabajaban en Chignautla, su pueblo natal, en la Sierra Nororiental del estado, para registrar las piezas y los basamentos prehispánicos de la región.

Por todas las casas de los pobladores había algunos vestigios de los pueblos totonacos y nahuas que habitaron la zona dos mil años antes.

Era común que encontraran ídolos, morteros y herramientas de piedra siendo utilizadas como bases para las antenas de televisión o retenedores para puertas.

“En una ocasión nos dijeron que una señora en la comunidad de Tepepan poseía una cabeza de piedra tallada y quisimos ir a fotografiarla. “En casa no estaba más que su nieto. Entramos a buscar la pieza prehispánica y no hallamos nada. Un poco decepcionado, se me ocurrió asomarme a la cocina: la usaban para detener la leña”, narra Julián Carlos.

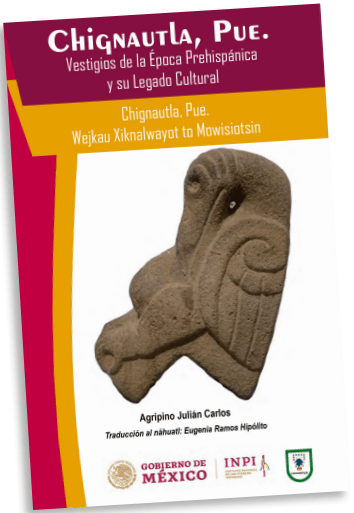

El ingeniero cuenta esa anécdota para explicar la intención con la que escribió el libro Chignautla, Puebla, presentado en el Museo Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Entre las personas, las piezas no tenían el valor intangible que debía atribuírseles. A menudo, no nos preguntamos cuáles son nuestros orígenes, y eso ocurría en Chignautla. Por eso pensamos en crear un folleto con la información, pero conforme avanzábamos con la investigación, nos dimos cuenta de que había más y más piezas y terminamos escribiendo este libro”, narra.

Gran parte de todo ese patrimonio prehispánico fue recuperado e investigado a raíz de la pesquisa de Julián Carlos, pero una cantidad considerable de piezas se han perdido para siempre.

En 2015, por ejemplo, cuando el ingeniero acompañó al arqueólogo Alberto Diez Barroso durante el Proyecto de Atención a la Problemática Prehispánica, se dieron cuenta de que el basamento de una pirámide prehispánica que habían registrado un año antes ya se encontraba completamente destruida.

Se trataba de una base de más de siete metros de largo, en cuyos rescoldos se encontraron materiales cerámicos, fragmentos de obsidiana y piedra de basalto.

Desde aquellos años, Julián Carlos se dedicó a investigar y reunir los antecedentes históricos sobre Chignautla, cuyo nombre procede de los vocablos “chiconahui”, nueve y “atl”, agua, que es sinónimo de “tla”, abundancia. significado completo es Los Nueve Manantiales.

El libro del ingeniero se divide en tres partes. La primera escudriña los orígenes del pueblo, que se extiende desde los primeros grupos de influencia olmeca hasta la ocupación totonaca, que es la más importante. Hacia finales del siglo XVIII, también se localizaron asentamientos nahuas.

En la segunda parte se hace un registro minucioso de todos los vestigios arqueológicos que se han encontrado en la comunidad, en tanto que la tercera se aboca al legado cultural reflejado en costumbres y tradiciones, a raíz del sincretismo entre los usos españoles y los de pueblos prehispánicos.

Julián Carlos explicó que el libro ya ha sido distribuido en las escuelas de Chignautla como forma de concientizar a las comunidades sobre la importancia de esta herencia inmaterial, además de que distintas asociaciones han trabajado para establecer el primer museo comunitario en el municipio.