Jesús Peña

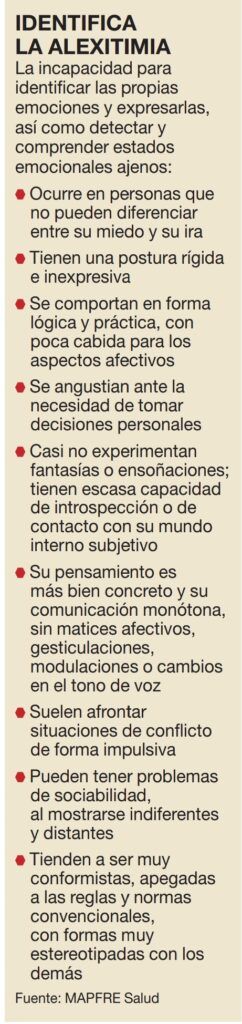

Había que preguntarle a una voz experta justo hoy: ¿hay alguien que, de plano, no pueda enamorarse? La respuesta: sí. De hecho, una de cada 10 personas tiene hueco el corazón.

Dulce María Pérez Torres, psicóloga y socióloga, académica de la UPAEP, lo define:

“Este trastorno se llama alexitimia. Pensamos que estamos hechos para enamorarnos, pero no existe eso del ‘cerebro enamorado’. Tendemos a relacionarnos por filia, por el sentimiento de unión y trascendencia”, explica en entrevista para Crónica Puebla.

Y agrega: “El ser humano, desde tiempos inmemoriales, se afilia a las personas que se parecen a él, construyen cultura con él, no sólo por lo político, económico, sociológico, etcétera, sino en los afectos.

“Primero, los humanos formaron hordas que les permitieron quererse, aceptarse y construir nuevas maneras de relacionarse para el futuro y así llegamos a la familia, un concepto que aparece hasta en el Código Romano”.

En ese sentido –señala– parece que se necesita tener siempre un compañero, hombre o mujer, para poder trascender con la familia.

Pero “hay gente que nunca quiso casarse y la obligaron; hay personas que por la presión social terminan enamorándose simbólicamente de una persona, pero no plenamente”.

La especialista señala que para enamorarse se necesita tener tres cosas:

Una, la pasión (ese sentimiento de “mariposas en el estómago”, cuando se pone la “piel de gallina” por ver a alguien); la segunda, el amor romántico (cuando se cree que una persona es “lo máximo”, porque se preocupa y se ocupa de mí) y tres: el compromiso (cuando decide conscientemente estar con esa persona); pero hay quienes simplemente no se satisfacen.

“Si yo estoy enamorada de alguien que no está enamorado de mí, yo pongo mi 100% y la otra parte no. Este trastorno se debe a dos factores: las malas experiencias previas y la parte biológica, porque el cerebro no tiene la serotonina ni la dopamina necesarias. Entonces, el amor se convierte en un objeto: tú eres un conocimiento para mí, pero no para entablar una relación recíproca”, abundó.

—¿Cómo identificar si una persona realmente nos corresponde o no?

—A la hora de tocar a la persona, de olerla, de besarla, en los momentos de pasión erotizante de la pareja, cada uno sabe si eso es importante y trascendente. Hay personas que no logran concretar esas dos certezas, no tienen una respuesta emocional.

También se puede deber a experiencias pasadas: gente que al principio sí se enamoraba, pero tras pasar desilusiones dicen “ya no más” y entonces cierran esta parte. Lo logran porque el cuerpo humano es maravilloso: lo bloquean.

También puede ser por miedo, que es algo que te paraliza. Hay quienes han sufrido agresión y no pueden tener este despertar emocional, porque no quieren seguir siendo lastimadas. Ahí, la misma personalidad no se los permite.

Encontramos a personas célibes, que están convencidas que el amor es para todos, pero no para ellos. Y eso es algo difícil de comprender para el resto; nueve de cada 10 no comprenden que alguien no pueda establecer una relación de dos.

Y, por el contrario, está el caso de los poliamorosos, que tienen otro tipo de percepción y sienten amor por cuatro o cinco o más personas a la vez, así como aquellos que sólo buscan gratificación erótica-sexual, pero sin dar el siguiente paso hacia el compromiso.

—¿Cómo entender a las personas que no se enamoran?

—Debemos pensar, a grandes rasgos, en tres clasificaciones: Puede tratarse de un egoísta.

Estas personas sólo piensan en ellas mismas, “yo, sólo yo, únicamente yo”.

Estas personas sólo piensan en ellas mismas, “yo, sólo yo, únicamente yo”.

No pueden establecer vínculos ni para trabajar ni para formar familia ni amigos. En terapia, es triste cuando les preguntas “¿cuántos amigos tienes” y hay quien dice “ninguno”; otros saben que cuentan con su círculo de cinco amigos incondicionales; otros te dicen que tienen 700 en Facebook, pero cuando se les define la amistad resultan ser dos.

Se gratifican a sí mismas y no lo comparten. Y la parte nodal del ser humano consiste en compartir, dar y trascender.

Estas personas van a quedar solas, con su perro al lado cuando se mueran, y eso es triste para el ser humano, que está lleno de rituales.

Otros son los cínicos, quienes no entienden que la otra persona tiene interés en crear filias, como lo ha hecho la humanidad a través de la historia, y andan lisonjeando el amor o, por el contrario, reciben amor, hacen daño y todavía se ríen.

Los trascendentes son personas que realmente forman el vínculo, que tienen plan de vida con otra persona.

También hay personas que sustituyen algo que les falta, se llama obturar: no necesito un novio o novia; necesito al papá o la mamá que me faltó o no quiero que me falte.

Los que por esta necesidad forman pareja con alguien con mucha más edad, o muy menor, dicen que se enamoran, pero no lo hacen en la travesía que deberían emprender con un par de su edad.

Muchos terminan preguntándose, con el tiempo, si realmente estaban enamorados cuando se casaron o cuando iniciaron la relación.

Al final, si abandonan a la pareja por alguien de su edad, habrá sufrimiento tanto de la persona que entregó todo, como de quien suplió la necesidad.

—¿Qué pasa con las personas de la tercera edad que quedan solas, porque su pareja murió y por presiones sociales no pueden rehacer su vida sentimental?

—Lástima que se acabó la escuela para padres; de hecho, debería haber escuela para padres con hijos adultos, no se diga de sexualidad.

Hay que poner en claro los límites, las reglas y las jerarquías. Cuando no lo hacemos, suponemos que así como vivimos de niños o jóvenes tenemos que vivir siempre.

Los padres, aunque sean ancianos, si se disfrutan entre sí se recrean en una piel arrugada, en un olor característico. Pero cuando muere uno de ellos, el que sigue viviendo ya no tiene en casa con quién hacerlo.

No se habla de la muerte en familia, fuera de la idea romántica, pero es necesario que se aborde con reglas: “Si yo me muero, hijos, su mamá o papá tiene derecho a buscar a alguien más”. Si los hijos se oponen, hay que dejar bien clara la jerarquía y evitar los impedimentos y las críticas a la persona viuda porque el amor es un acuerdo de pareja, sólo de ellos dos.

Pero no se habla este tema. Entonces, los hijos creen que tienen derecho sobre los padres, les quitan la voz. Los papás necesitan esta educación para saber establecer límites a los hijos y los hijos deben saber cómo deben actuar con sus padres cuando sean mayores.

Décadas atrás, los papás decían: “Ahora te doy; cuando yo esté viejo, tú me acercas un plato de sopa”, pero eso se acabó; actualmente los hijos se portan como si merecieran todo y sus padres nada. Tenemos que replantearnos el ciclo vital de las familias, ¿qué pedir y qué no se debe pedir?

Esto se ve traducido en actitudes tristes, como cuando muere el último de los progenitores. Los hijos llegan, sacan las cosas a la basura y rematan la casa; se ha perdido la estimación al esfuerzo que hicieron los padres, el sentido de disfrutar algo hecho con esfuerzo de los mayores. Se ha perdido la filia.

Hemos perdido la iniciativa de hacer acuerdos, muchas veces porque creemos que el hijo es frágil y se va a romper, lo cual no lo hace fuerte para los embates que va a padecer en la vida. Hoy los niños le gritan a la mamá, le dicen que es tonta, porque no hay jerarquías, roles ni reglas.

—¿Cómo entender nuestra actualidad, que nos vende a través de redes sociales y la televisión la “vida perfecta”?

—Hay tres tipos de familia: Primero, los papás que crían a los hijos para creer en el mundo que aspiran, es decir, “no tenemos para tortillas, pero sí para el carro del año”. Algo que pasaba en 1930 en Estados Unidos cuando no se tenía nada más que una mesa y sillas, pero no se vendía la casa porque era bonita, de clase media alta. Así hay mucha gente hoy, que no tiene para las cosas vitales, pero sí para gastar en otras espurias y se sacrifica por ello. Son familias de cristal: ante cualquier embate se van a romper.

En segundo lugar están las familias que no han querido dejar la tradición de “aquí papá manda”. Son familias castrantes, porque no dejan hacer su propio proyecto de vida a ningún integrante.

En tercer lugar, se encuentran las que luchan por dar apertura bajo la realidad que tienen, es decir, “no nos vamos a comprar coche del año, sino uno sencillo que sirva para nuestras necesidades”, porque las cosas son para su utilidad.

En el caso de la primera, son los jóvenes que quieren ir a España o Estados Unidos, pero no tienen dinero; entonces sacrifican a los papás, éstos lo aceptan y pierden voz y voto.

En el segundo caso, en cuanto se muere el papá los integrantes huyen, si son adultos; o se abre la puerta a una flexibilidad impresionante y no hay forma de educarlos.

Cuando alguien se cría en una familia de esos dos tipos, no hay posibilidad de autocrítica constructiva, por eso cualquier canción que diga “quítate la ropa, arrástrate como perro” y otras cosas que no tienen sentido, la persona lo hace, porque para ella esa es la realidad.

Por ello la importancia de la riqueza verbal de la familia, para evitar estas actitudes, aunque algunas veces los hijos sean tachados de “raros” en sus entornos por vivir contra corriente.

Con la reclusión obligada por la COVID-19, ¿hasta dónde llegan las consecuencias de la falta de interacción presencial amorosa?

La fobia social también es un trastorno de la personalidad. Tuvimos familias que prohibían al adolescente salir por el miedo al contagio, pero muchos se escapaban por inquietud y como resultado tuvimos a los bebés-COVID.

Por eso fue vital regresar a clases, porque en aulas nos vemos cara a cara, no relacionamos pedagógicamente, armamos conocimiento y participamos en equipos colaborativos.

Aún hay miedo porque no entendemos el virus, parece que lo dominamos, pero no entendemos qué está pasando.

Hoy vemos que los muchachos se abrazan por la necesidad de reconocer que existimos.

Hay necesidad del ser humano de convivir y volvernos a enamorar, porque una persona que no se enamora de nada, que no se enamora de la vida misma, siente que no vale nada y piensa incluso en el suicidio.

—¿Es posible llegar al amor pleno?, ¿cómo se llega a él? —

Erich Fromm nos dice que para ser plenos necesitamos amor y trabajo.

¿Qué significa el amor? Mirar al otro como si fuera yo, potenciar su ser conmigo y dejar que potencie su ser con otros; se pasa del conocimiento a la amistad y, finalmente, al amor. Aunque hay amor a primera vista, deben potenciarse, construir proyectos, poder decir: si me das, te doy y nos donamos.

Otro punto es el trabajo, que te permite proyectarte; amas, surge empatía y llegas a una conclusión: “tengo por ti un proyecto de vida y me uno a ti”. En este punto, reflexionas que nada te pertenece, ni siquiera tu cuerpo cuando te mueres.

Con este autor encuentras las herramientas para amar al otro fortaleciendo tu dignidad y la libertad para amar.

—Entonces, ¿enamorarse es opcional?

—Claro. Y fundamental es enamorarse de la vida, de uno mismo. Cuando empiezas a envejecer y te salen las arrugas y las canas debes decir “qué padre es la vida, que benévola es conmigo. Estoy completo en mi ser, en mi familia…” Si me levanto con agradecimiento por lo que soy, lo proyecto en mi donación hacia los demás.

Por eso, cuando no nos sintamos a gusto con nosotros mismos, debemos buscar ayuda psicológica. Los profesionales tienen las herramientas para hacernos sentir mejor, pero depende de nosotros en 99%, sólo 1% son las técnicas.

Debemos aplicarnos en lecturas que nos hagan sentir mejor, en canciones que hagan sentirnos plenos, en películas que hagan pensar, en buscar personas con las que se puedan construir proyectos.