Mario Galeana

Hubo un tiempo en el que el horizonte era el único calendario.

Las celebraciones, los solsticios y el fin de los ciclos eran regidos por el sol y el relieve. De tal forma que, cuando el astro cruzaba una montaña en particular, la gente sabía que era verano, o diciembre, o el momento de honrar a sus dioses.

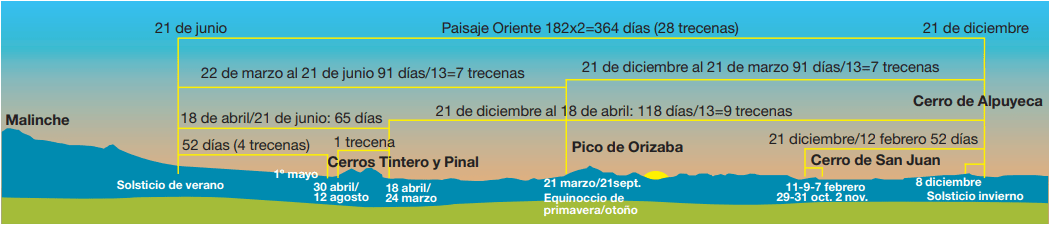

Los antiguos cholultecas, por ejemplo, calculaban la época en la que se encontraban basados en la observación del sol y su recorrido a lo largo de tres volcanes –el Popocatépetl, el Citlaltépetl y el Iztaccíhuatl– y de al menos cuatro cerros –la Malinche, el Alpuyeca, el Pinal y el de San Juan–.

Lo hacían parados desde la Gran Pirámide de Cholula, cuya altura les proporcionaba un mirador sin parangón para observar el horizonte. Es decir, para mirar el calendario.

Por esa razón, el arqueólogo Sergio Juárez Cruz considera que la antigua ciudad de Cholula fue fundada con esa idea específica, la de orientarse en el tiempo. Porque, a pesar de que la pirámide fue creciendo, siempre conservó su misma orientación.

Los maestros cholultecas se detenían desde el Patio de los altares, en el oriente de la pirámide, y desde ahí sabían que, cada vez que el sol llegaba al Cerro Alpuyeca, a unos 27 kilómetros de distancia, el solsticio de invierno había llegado.

Los maestros cholultecas se detenían desde el Patio de los altares, en el oriente de la pirámide, y desde ahí sabían que, cada vez que el sol llegaba al Cerro Alpuyeca, a unos 27 kilómetros de distancia, el solsticio de invierno había llegado.

Y sabían también que, cuando el sol descendía a través de la ladera sur de la Malinche, a unos 34 kilómetros de donde se encontraban, el solsticio de verano había comenzado.

Entre cada uno de los solsticios hay un recorrido aparente del sol de 182 días, lo que, sumado a los 182 días de regreso, hacía un total de 364 días: un año de la vida moderna.

“Esto prueba que el patio de los altares, la pirámide y la misma ciudad de Cholula fueron construidas con la orientación adecuada para poder observar la salida del sol, su alineación, su recorrido”, explica Juárez Cruz.

El arqueólogo descubrió este calendario de horizonte tras una investigación de 20 años. Una síntesis de sus conclusiones ha sido publicada en el libro Ciclos, Paisaje e Historia en la Arqueoastronomía de Puebla y Cholula, editado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (Concytep), del que es coautor junto con Francisco Granados Saucedo y Manuel A. Melgarejo Pérez.

CALENDARIO EN EL HORIZONTE

CALENDARIO EN EL HORIZONTE

El trabajo de Juárez Cruz supuso un proceso paciente, continuo y arduo para mirar el horizonte como lo hacían hace más de mil años.

“Yo empecé a trabajar en Cholula en mayo o junio de 1981, y realmente el paisaje no me llamaba la atención. Pero cuando entré al doctorado y conocí el culto a los cerros, regresé a Cholula en el 2000 y lo vi con nuevos ojos. Empecé a sacar algunas fotografías cada día, a observar el sol entre los cerros, cómo se ocultaba o sobresalía entre ellos, y la mayor experiencia ha sido precisamente esa, corroborar el trazo de la luz”, explica.

Lo que el arqueólogo descubrió es que los sacerdotes cholultecas construyeron la pirámide en dirección al Popocatépetl y, así, las estructuras del relieve se alineaban con las fechas importantes de su calendario agrícola y religioso.

Por ejemplo, el 8 de marzo el sol se oculta en la boca del volcán Popocatépetl. A lo largo de 13 días, el sol permanece en la boca del volcán siempre que el observador avance 169 metros cada día en dirección al templo de Tonantzintla, que se ubica a 13 kilómetros de la pirámide.

El 13, o las trecenas, fueron un número toral en uno de los dos calendarios prehispánicos que existían. El Tonalámatl estaba integrado por 20 semanas de 13 días, y era un calendario religioso que funcionaba como un horóscopo para predecir el futuro de los individuos a partir de su fecha de nacimiento.

El arqueólogo Sergio Juárez Cruz ha concluido que, del 8 al 21 de mayo, en ese tránsito de 13 kilómetros de la pirámide de Cholula hacia el templo de Tonantzintla, se realizaba una celebración para honrar al volcán, que era considerado sagrado por llevar agua a los campos de cultivo.

Mientras tanto, durante el 7 de febrero los maestros cholultecas veían al sol salir del extremo sur del Cerro de San Juan y su movimiento hasta el extremo norte se extendía hasta el 11 de febrero.

Ese era, según el especialista, el periodo de cinco días de Nemontemi, o “días baldíos”, un periodo que se consideraba de mala suerte, durante el cual la gente evitaba llevar a cabo actividades relevantes.

Ese era, según el especialista, el periodo de cinco días de Nemontemi, o “días baldíos”, un periodo que se consideraba de mala suerte, durante el cual la gente evitaba llevar a cabo actividades relevantes.

El segundo calendario prehispánico era el Xiuhpohualli, de origen solar, que estaba compuesto por 18 meses de 20 días, más cinco que se adicionaban para cumplir con los 365 días anuales.

En esos cinco días, lo que la gente cholulteca miraba en el horizonte era justamente al sol cruzando el Cerro de San Juan.

“El calendario de horizonte era un reloj, un calendario que estaba ahí. Por siglos se nos olvidó que estaba ahí. Ahora, por puro interés personal, lo estamos redescubriendo”, asegura Juárez Cruz.